孟良崮战役最经典的形容,当属陈毅元帅所说:华野是百万军中取上将首级。然而感慨我军英勇善战、奇谋迭出之余,还有许多战场疑问:

1.国军进攻兵力多达25万多,整74师被歼只有3万多,国军为何放弃进攻?

2.歼灭74师后,近20万华野主力,是怎么跳出包围圈的?

3.双方计划互相透明,为什么国军兵力占优仍然打不赢?

我们一个一个解析。

一、国军重兵包围含金量有多高?首先要厘清一个概念:孟良崮战役应当是一系列战役的总称,而非单纯发生在孟良崮的歼灭整74师的一场战斗。

认清了这个概念,我们才好说国军的重兵包围、张灵甫的中心开花,以及陈粟百万军中取上将首级。

孟良崮战役是国军重点进攻山东解放区大战略下的一场战役。

从表面上看,国军战略没什么错。国军投入总兵力45.5万人,而我华野兵力仅27万。国军装备、补给都占优势,而且有空军优势。

在具体战役安排上,也吸取了以往分兵冒进的教训,主攻兵团一字排开,互相紧靠,密集推进,不给华野各个击破的机会。

而且进攻十分聚焦,国军探知华野总部和主力在蒙阴坦埠一带,集中8个军(整编师)近25万人,企图一举摧毁我军事心脏。

我华野主力几乎被敌重重包围,战略上陷入绝地,看起来出路只有一条:退出山东。

但是仔细看,这种战略包围靠谱吗?有很多缺点。

其一,国军又犯了分兵的错误。45.5万对27万,本来拥有绝对优势,但分出来20万人据守济南、临沂等要点,投入进攻的只有25万人,几乎减半。华野可集中的部队也有近20万,以对等兵力包围对手,这在战略上实属失招。最直接的结果就是,能围住却吃不掉,但极易被华野打透。

其二,进攻章法有点乱。汤恩伯是主攻兵团的总指挥,但这位一贯战场无能的蒋系爱将,又稳定地发挥失常了。汤恩伯之前把兵力分为左中右三路,按理说,打坦埠,就该集中全力重拳猛击,不要多向用力。但老汤先让右翼桂系两个军打右翼的沂水,企图牵制蒙阴华野主力。这就造成了主攻方向上国军力量再度分散,给华野割歼整74师提供了机会。

其三,战略突变,国军各部反应太慢。右翼发动进攻后,中路随后也全面进攻,华野陈粟首长敏锐发现,张灵甫整74师孤军前出,已出现围歼的条件,于是集中全部主力,以五比一的兵力优势,将74师包围于孟良崮一带。

国军总指挥顾祝同在张灵甫建议下,随即制定了中心开花战术,即以74师为诱饵,咬住华野主力,其余主攻兵团迅速靠拢,将陈粟主力歼灭于孟良崮。

想法好吗?太好了。你不得不为国军的这一战略点赞,张灵甫确实是个人才。

但再好的战略,也要靠人来实现。国军各部接到的命令,本来是一线齐推,重兵包围,这一下突然改变策略,国军各部一楞,这是要闹哪样,临战变换策略,各军主攻方向全调整了,一切围着张灵甫来?凭什么!

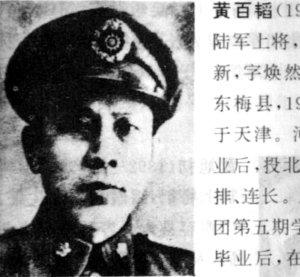

各个军、师长官都有所犹豫,包括一向以忠诚于蒋介石的整25师师长黄百韬,也没有第一时间调整战略,浪费了整整一天后,才全力向孟良崮增援。结果就是这一天时间,耽误了解救74师的最佳时机。

黄百韬的整25师如此,其他部队也如此。救得慢,靠不近,所谓的中央开花,就成了一人苦斗,旁人看戏。

再上升到战略上看,所谓的重兵包围,含金量太过一般。扎下的口袋阵到处漏风,一捅就破,还想围住华野主力,国军想的有点多。

所以74师一灭,其余各部一来魂飞魄散,不敢再打;二来各存观望,谁也不主动向前,一场主动进攻的大战略,就此泡汤了。

二、天下武功,唯快不破当然,国军也并非如此不堪,25万主力进攻,给华野造成了相当大的压力。

陈粟一开始也有些急躁,27万主力,有相当一部分也分散在各地,华野指挥机关能够投入战斗的,其实只有20万。

粟裕一度提出,调一两个纵队南下,袭扰苏北,打一下徐州周围,以调动国军撤兵回救。

但毛主席指示,不要急,积极寻找机会。不要轻易分兵,主力在手就不怕。

华野遵照中央的指示没有分兵,但也没有坐等天上掉馅饼,而是不断地机动、调动,从鲁西打到鲁东,各种穿插迂回,企图迫使敌分兵。陈毅老总形象地称之为“耍龙灯”。

只是国军也学乖了,不为所动!任凭华野怎么甩,仍然保持密集队形,压路机式地前进,目标就是要找华野主力决战。

华野的快速机动迂回也起到了积极作用。国军摸不清华野的真实意图,始终没有判明华野真正的主力在哪,打坦埠,很大程度上是冲着华野机关去的,想生擒陈粟。

没摸清意图,进攻针对性就不强,警惕性也降下来了,顾祝同分兵,汤恩伯胡乱进攻,都是拜华野连续调动所赐。简言之:虽然没忽悠瘸,也忽悠迷糊了。

回到文首的问题上,为什么国军重兵已经围上来了,却仍然让华野主力逃出去了。

陈粟首长也明确地看到了国军的重兵包围,因此给部队下了死命令,打74师只有两到三天的时间,过此期限,必须无条件撤走,否则国军包围圈扎成,一旦与其打成纠缠之战,国军20万防守兵再围上来,形势就无法挽回了。

孟良崮战斗我军充分发挥了不惜血本、敢打敢拼的作风,猛虎下山一样连番围攻。最后,果然在三天多时间内全歼74师3万余人,我军伤亡也多达1.2万,其中牺牲者3000余人。

国军总部原来预想的74师能坚守三到五天,然后其余各部可以按期合围华野主力,实施反包围、内外合击。

然而谁也没想到,华野攻坚能力居然这么强,74师打得虽然顽强,可是竟然败的这么惨。只有两天之差,国军各部距孟良崮主战场只有几公里,先头部队的炮弹已经打到孟良崮阵地周边,但华野主力已经快速歼敌,快速脱离战场,只留给国军一个血色满山的空战场。

三、执行力的差别决定胜败复盘孟良崮战役,其实我们不难发现,国共双方在战略上并没有孰对孰错之分。

其实这也是战争的规律,当战争双方的兵力达到一定规模之后,战略设想就无法掩盖、隐藏。

国军的战略意图是战略决战,把华野主力歼灭或赶走,各路部队实力和目标华野全部知道。

华野的战略,国军也预判到了,在沂蒙山区抵抗,仍然采取歼敌一路、迫使敌全盘崩溃的战法。

双方打的都是明牌。

但,战略之下,是有战役和战术的层级的。同样的战略设计,执行力不同,战果就完全不一样。华野各部执行上级命令都是创造性、积极主动地执行,在各部配合上高度协同、没有一家之私,通常能创造出一加一大于二的效果,而且能根据战场变化打出积极的战斗,主动改变态势。

国军则不同,一到战术端,往往像无头苍蝇,失去方向,不会配合。

举两个例子。

一是张灵甫突围。74师被围后,张灵甫有点慌,立即发动了突围。当时,华野的包围圈还不那么密实。毕竟华野也不是神,一天时间哪能调来那么多部队。

包围圈最虚弱的方向是天马山,最严密的地方是张灵甫的后路垛庄。

张灵甫把全师分为两个方向,向天马山和垛庄都发动了攻击。但由于犯了分兵的错误,而且张灵甫决心又不大,并不想执行徐州总部发来的突围命令,想固守诱敌。结果一来一回耽误了时间,也就是半天左右时间,华野重兵围了过来,再想逃,没门了。

二是垛庄争夺战。国军李天霞83师距离孟良崮最近,只有几公里。孟良崮被围后,汤恩伯立即命令李天霞进占桃花山、垛庄一带,给张灵甫留一条退路。

李天霞一来和张灵甫不和,看不上张灵甫自恃天子门生那股骄狂之气,二者自己水平也有限,反应有点慢,故而只派了一个连去占垛庄。结果可想而知,华里派了整整一个纵队在垛庄一带,国军这个连一去就完了。

后来张灵甫告急,蒋介石下了死命令,李天霞仍然不为所动,只派出一个杂牌团57团前去打垛庄。57团本来就不是李天霞旧部,一进山东就各种派出去打头阵当炮灰,该团自知李天霞又在害人,打到垛庄后遭遇华野攻击,不仅没退,反而神勇地钻进包围圈,到孟良崮投奔张灵甫去了……

可以看出,这时华野哪怕是在投入重兵的垛庄,也仍然有战术层面的缺口,如果李天霞真的把全师兵力两万多人压下来拼血本,说不定74师、83师真的能会合,华野要打近6万的国军主力兵团,兵力优势不够大,把握真的不大。

那样的话,所谓的中心开花,说不定真的打成了。

可又能怎么样呢?一群庸才,怎能打出漂亮仗。

是张灵甫太菜,淮海战役围歼黄百韬你看看打了多久,死了多了人。打张灵甫几天就完事了[笑着哭],跟没人防守一样。

遇到战神,抱团都唯恐不及,张灵甫刚一拖队就被消灭,哪还有胆再战

作者事后诸葛亮

确实是看不懂,淮海战役也看不懂,感觉国军也没太大失误,愣是被全歼了

粟裕大将,一代战神[点赞]