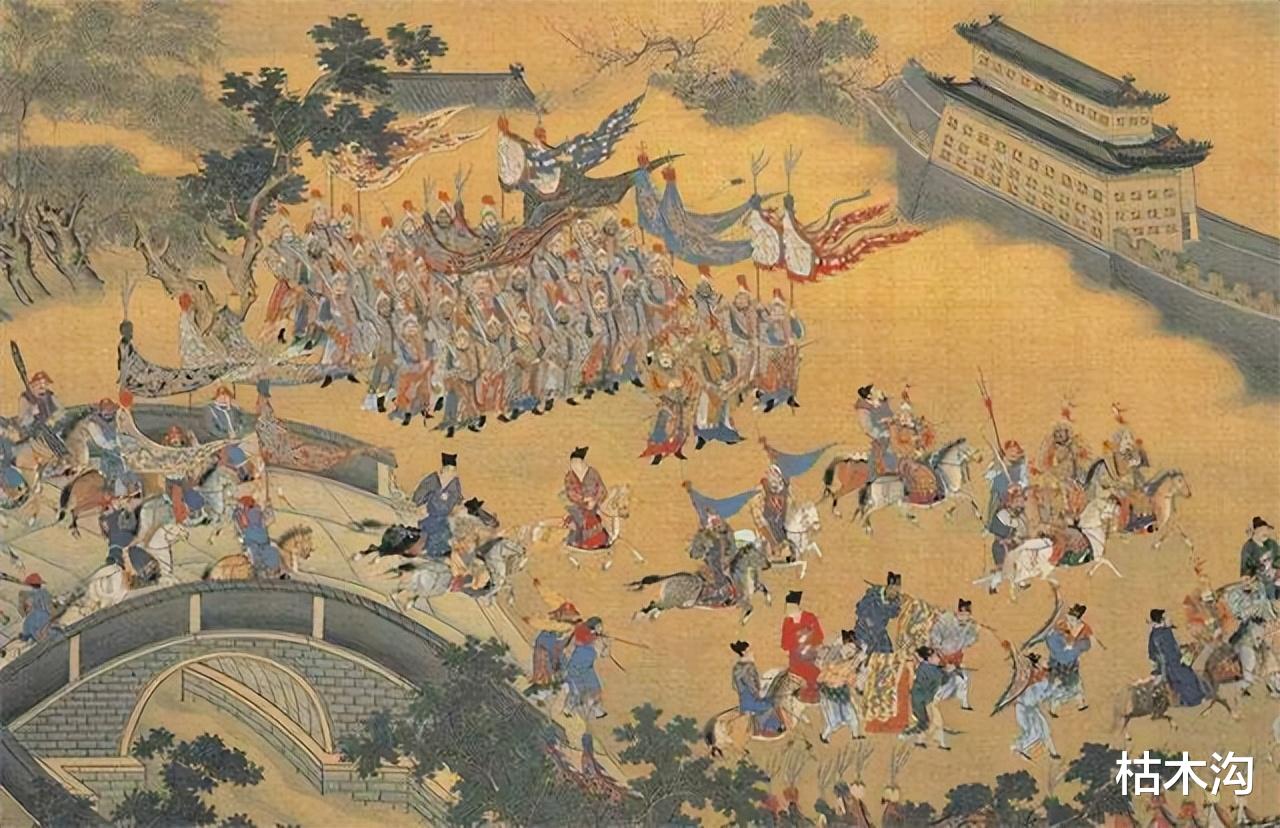

在我们华夏五千年历史中,各个民族的交流融合以及文化的冲撞都是推动社会向前走的重要因素。但是我们发现,有一些少数民族接受了汉化以后,就开始衰败,那么,夷狄汉化后就会失去战斗力吗?

《史记》里的“华夷之分”咱们要追根溯源到《史记·五帝本纪》,司马迁在这儿描绘了华夏文明和周围的“夷狄”早先的交往:

“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。”

这段文字,既刻画了黄帝作为华夏文明的祖先,也把“夷狄”描绘得头脑简单、缺乏智慧。这种“华夷之分”的观念,就构成了“夷狄汉化后没战斗力”的基础。

事实上,书中还提到很多“夷狄”因为学了华夏文化,自己的实力提高了。比如说《史记·匈奴列传》写到了这样一件事:

“冒顿单于初立,东胡强盛,闻冒顿杀父自立,乃使使谓冒顿,欲得头曼时千里马。冒顿问群臣,群臣皆曰:‘千里马,匈奴宝马也,勿与。’冒顿曰:‘奈何与人邻国而爱一马乎?’遂与之。居顷之,东胡又使使谓冒顿,欲得单于一阏氏。冒顿复问左右,左右皆怒曰:‘东胡无道,乃求阏氏!请击之。’冒顿曰:‘奈何与人邻国爱一女子乎?’遂取所爱阏氏予东胡。东胡王愈益骄,西侵。冒顿乃集解兵,使人告东胡王曰:‘匈奴与东胡约为兄弟,不意君之拘我阏氏。今单于怒,欲举兵伐之。’东胡王闻之,以为冒顿畏之,遂不设备。冒顿遂至,击,大破灭东胡王,虏其民众畜产。”

这段文字说明,虽然东胡之前因为冒顿单于的容忍而得意忘形,可他们的战斗力并没有因为接受了华夏的一些文化(像宝马、阏氏这些)就变弱了,反倒是冒顿单于通过巧妙的计策,成功地打败了东胡。所以,“夷狄汉化”跟战斗力没有直接联系。

再来看看历史上的鲜卑族汉化的例子。北魏孝文帝拓跋宏搞了个全盘汉化的改革,改姓名、说汉语、穿汉族衣服、通婚等等,这些都曾引起很大争议,有人觉得这会让鲜卑族失去原来勇猛的精神,战斗力下滑。但是,实际情况却不是这样。

《魏书·高祖纪下》写道:“太和二十年春天正月丁亥这天,皇帝下令朝廷不许说北方方言,不准的话,给踢出朝廷工作。于是大臣们都换上汉族衣服,九品以上的官员要学儒家经典,挑选儒生当官。……结果呢,全国各地都觉得新式,都拼命让自己的孩子去上学,学校数量多到有五千多所。……那年冬天十二月,开始改姓,改成元氏。”

“太和二十年春正月丁亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。于是群臣从班列者,皆改服华夏之衣,九品以上,习儒家经典,选儒生为官。……于是四方远近,莫不向风,争遣子弟入学,增修学校至五千余所。……二十年冬十二月,改姓为元氏。”

孝文帝的改穿汉装改革,没让鲜卑族的实力减弱,反而在军事、政治、文化等方面更加强大了。北魏在改革以后的那几十年里,疆土扩大,国力增强,是北方的老大。

《魏书·崔浩传》里说:

“自是之后,兵强国富,垂及百年。”

说明,汉化并没有削弱北魏的战斗力,反而为他们长久的发展奠定了基础。

清朝入住中原后,满族开始接纳汉族的文化,但他们并没有抛弃他们的骑射传统。《清史稿·兵志》写道:

“八旗劲旅,以骑射为本。”

清朝采用“满汉一体”的政策,既保留了满族的军事优势,又借助了汉族的人才和资源,使得军事实力得到了提升。直到晚清,虽然部分八旗子弟出现了堕落现象,但这并不是汉化造成的,而是因为封建制度的衰落。

这告诉我们,“夷狄融入汉人”并不一定会让实力减弱,关键在于如何在了解汉文化的同时,保留并且发扬自己的优点,做到民族融合和文化创新。

正如《资治通鉴·唐纪》所言:

“夫四夷之为中国患者,由来久矣。周宣王之时,猃狁内侵,至于泾阳;秦穆公得由余,遂霸西戎;赵武灵王变俗胡服,而辟地千里;汉武帝攘却匈奴,斥地万里;隋文帝时,突厥为害;唐太宗灭颉利,斥地至大漠之阴。由此观之,四夷之为中国患者,特一时之盛耳,岂可保其常然哉!”

这段论述提醒我们,面对不同民族、不同文化的交融与碰撞,应以开放包容的心态,积极寻找合作、共赢之道,而非固守陈规,片面强调某一种文化模式的优劣。

《华夷之辨》不是《史记》中的!淘宝网有卖的!