《悉达多》是德国诺贝尔文学奖得主黑塞的心灵之书,启发人们寻找自我。

它跨越了时间和空间的界限,先后受到了嬉皮士、垮调派、摇滚乐手和中国读者的喜爱,成为了一部经典之作。

小说的主角悉达多是一个虚构的求道者,他的故事与佛教的创始人释迦牟尼有异曲同工之妙。

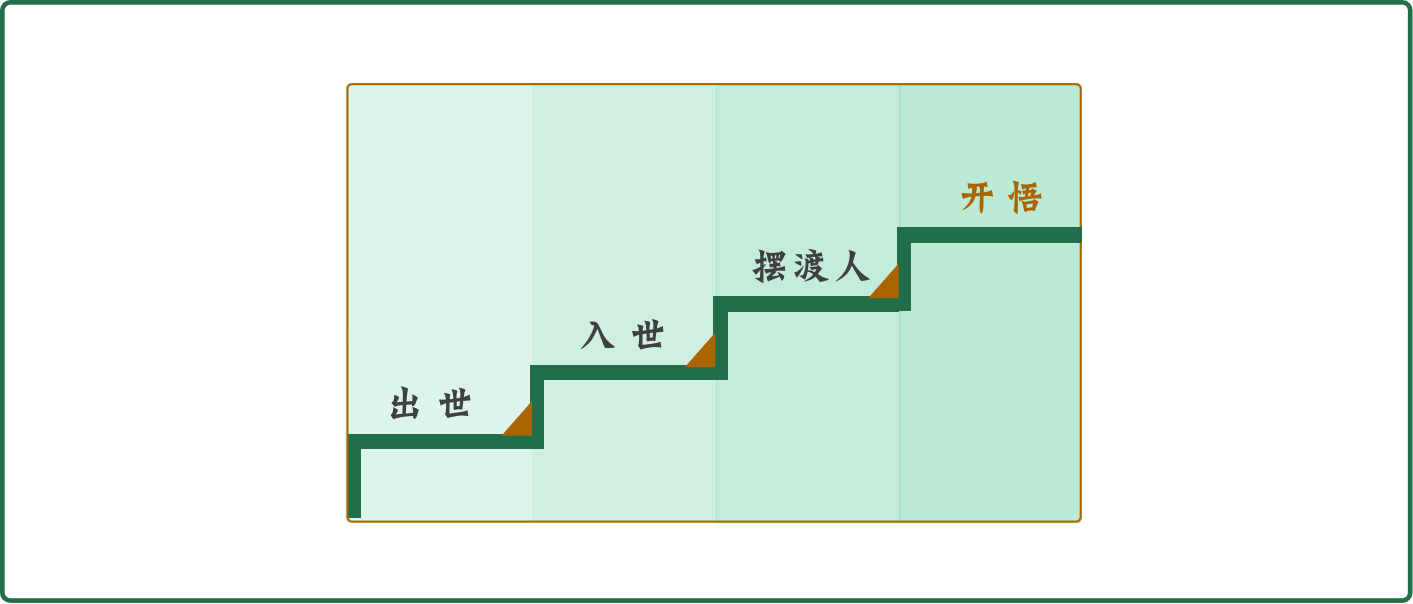

他用自己的方式探索了求知的道路,经历了三个阶段的转变。

第一阶段,他放弃了世俗的生活,修炼苦行;

第二阶段,他沉溺于红尘的欢乐,最终厌倦了一切,甚至想要自杀;

第三阶段,他在河边当了船夫,找到了内心的平静,最终觉悟了真理。

《悉达多》揭示了求知和人生的两个问题,即境界和自我。

悉达多的一生就是从“自我”到“自性”的过程,从小我到大我的过程,从人与自然的对立到人与自然的和谐的过程。

这是一条充满了艰辛和挑战的道路,也是一条通向智慧和幸福的道路。

本文共计7945字

阅读时长约9min

悉达多

《悉达多》的作者是赫尔曼·黑塞,创作于一百年前的1921年。

这一百年,世界发生了巨大的变化,战争却屡屡重演。

每次战争后,全球都会出现“黑塞热”,青年们纷纷阅读他的作品,寻求人生的答案。

《悉达多》是黑塞最简短的小说,只有七万多字,却在一个世纪的精神史上留下了深刻的印记。

它的影响力跨越了时间和空间,先后受到了嬉皮士、垮掉派、摇滚乐手和中国读者的喜爱,成为了一本启迪人们找到自我的“心灵之书”。

《悉达多》的主角是一个虚构的求道者,他的名字与佛教的创始人释迦牟尼有关。

释迦牟尼的本名是乔达摩·悉达多,乔达摩是姓,悉达多是名。

关于释迦牟尼的传说,大概是这样的:

他是印度的一个王子,生活优越,却不知人间有苦难,直到他走出城门,看到了生老病死的真相,他震惊不已,于是放弃了一切,走上了苦修之路,最终成佛。

但是,这本《悉达多》并不是写释迦牟尼的故事,而是一部小说。

黑塞创造了一个叫悉达多的求道者,讲述了他用自己的方式,求道成佛的过程。

在这本书里,悉达多的路与释迦牟尼的路不同,是一条充满了艰辛和挑战的路。

在现实中,佛教为世界提供了一套解释,希望让众生从轮回中解脱。

在小说中,悉达多的思想最终超越了佛教,走向了世界精神的整合。

今天,我们从三个方面了解下悉达多的故事,看看这个独立思考的求道者,一生的探求分为三个阶段。

第一阶段,他是选择出世的青年,抛弃一切,禁欲苦行;

第二阶段,他是选择入世的中年人,声色犬马,纸醉金迷,又再次抛弃一切,甚至想要自杀;

第三阶段,他是一无所有的老人,在河边当了船夫,终于找到了内心的平静,最终觉悟了真理。

好了,让我们一起跟随悉达多的足迹,看他如何出世,入世,寻找自己,成为自己。

出世

悉达多,一位出生于古印度高贵婆罗门家庭的青年,拥有卓越的外貌、强健的体魄、优雅的举止、深邃的智慧和坚定的意志。

他的生活专注于学习、辩论、禅修和冥想,沉浸于对人生终极问题的探索。

在家人和朋友眼中,悉达多是无可挑剔的典范,命中注定要成为一位伟大的婆罗门贤士和僧侣。

然而,内心深处的悉达多并不感到快乐。

尽管他已精通父辈和其他婆罗门智者的教导,他仍感到精神上的空虚和灵魂上的不安。

他面临的主要思想难题是关于“阿特曼”(Atman,意指“自我”和“宇宙的本质”)的理解。

悉达多的挑战在于实现“自我”与“宇宙本质”的思想上的融合,达成天人合一。

悉达多每天沉思阿特曼的问题,逐渐对传统的祭祀生活感到不满,他渴望寻找自己的道路,成为一位“叛逆者”。

这样的一天终于来临。

当三位朝圣的沙门经过悉达多的城市时,悉达多决定随他们出走,追求苦行僧的生活。

悉达多的挚友乔文达,同为婆罗门,两人自幼形影不离,是非常好的朋友。

乔文达深信悉达多注定成神,而自己则是他的朋友、侍卫和影子。

当乔文达得知悉达多的决定后,虽感震惊,但是乔文达还是选择与他同行,一起去追求苦行僧的生活。

成为沙门后,悉达多在竹林中过着极端禁欲的生活,每日仅进食一次生食,身着最简单的衣物。

在乞讨时,他目睹了各种人生境遇:

出生、死亡、衰老、疾病、爱情和背叛,从而领悟到欲望、幸福和美丽的虚无,以及众生的苦难。

悉达多的修行以“克己”为核心,旨在弃绝自我,压制欲望,其修炼方法包括禅定和自我苦行。

在禅定中,他通过减缓呼吸和心跳,从而达到与自我分离的状态,例如,他会感同身受地体验苍鹫的生死或胡狼的腐烂过程。

自我苦行则是通过自愿承受苦难来学习战胜疼痛、饥渴和疲劳,通过这些修行,悉达多在精神上进行了深刻的探索和转变。

经过禅定和苦行两种方式的修行,悉达多领悟了自我克制的重要性。

然而,他逐渐意识到这并非通往终极真理的方法。

他发现即便反复抛弃自我,却始终无法摆脱个体存在的困扰,仍旧在轮回的苦海中挣扎。

他对同伴乔文达表达了这样的观点:

沙门的教导仅仅是逃避自我,并不能真正解脱人们于生命的空虚与痛苦,仅仅是短暂的遗忘。

这让悉达多慢慢感到怀疑和厌倦。

在第三年的修行后,一个消息传遍全国:

一位名为乔达摩的圣者出现了,他就是佛陀,一个达到涅槃的觉者,正在舍卫城传法,拥有众多弟子。

乔文达被这个消息吸引,建议悉达多一同前去见识佛陀的教诲,于是,他们离开沙门的生活,踏上了新的旅程。

到达舍卫城后,他们见到了佛陀乔达摩。

小说中对他的描述极为生动:

“他(乔达摩)面无表情,却仿佛心中藏着温柔的微笑。他的每一个动作都透露出和平与完美。”

特别重要的一点是,佛陀被形容为“无需模仿他人”,他已经实现了自己,达到了所有追求者梦寐以求的境界。

听完佛陀的讲法,许多朝圣者皈依了他,包括乔文达,但悉达多并未如此。

乔文达不解,询问悉达多是否还在犹豫,悉达多告诉他,他决定独自离开,继续自己的探索之路。

虽然悉达多对佛陀的教义没有质疑,但悉达多自己感觉内心还不想皈依乔达摩,所以仍然遵从内心的想法,决定独自离开。

在林中独自行走时,悉达多偶然遇到了乔达摩,并向他表达了自己的想法:

虽然佛陀的教义近乎完美,但悉达多认为真正的觉悟不应仅仅来源于教义,佛陀回应他要小心不要过于自负。

悉达多深受佛陀深邃的目光和微笑所触动,希望自己也能有同样的眼光和微笑。

但同时,悉达多意识到,尽管他曾追求放弃自我,但面对乔达摩时,他仍然重新找到了自我。

不过悉达多认为,真正的阿特曼(宇宙真理)就在自我之中,因此,他决定继续探寻自我,活出真正的自己。

这部小说的上半部分以此结束。

上半部分描绘了悉达多从思考自我、放弃自我,到最终回归和探求自我的旅程。

这是一条充满挑战的路,但对于求道者来说,却是必经之路。

悉达多曾寻求多位导师,当他遇见乔达摩这位达到顶峰的求道者时,他虽然受到启发,但依然选择了继续自己的探索。

他认识到,真正的智慧无法传授,只能亲身经历和探索。

悉达多的旅程提醒我们,智慧的追求虽然艰难,但正是这样的探索塑造了他的成长和觉悟。

入世

悉达多,在摒弃了他的信仰与导师之后,仿佛经历了一次重生。

曾经,他对现实世界漠不关心,奉行着“视山非山,观水非水”的哲学。

但现在,他已步入了“视山即山,观水即水”的新境界。

他以新生婴儿般的眼光审视着这个世界,对于世间万物的美感和奥秘,他都抱有浓厚的好奇心。

当然,他也决定亲自体验世俗生活的各种诱惑,如爱欲、美色、金钱和权力。

悉达多跨越了一条河流,进入了城市,初尝世俗生活的他,首先被美色吸引。

他一见倾心于名妓伽摩拉,决意向这位绝世佳人学习爱欲之道。

然而,他的求爱遭到了伽摩拉的嘲讽。

伽摩拉告诉他,要成为其情人,必须身着华服、手持厚礼。

她将悉达多引荐给城中最富有的商人伽摩施瓦弥,悉达多便开始向富商学习经商之道。

众所周知,悉达多聪明博学,在世俗生活中亦是如此。

对他而言,这一切不过是游戏,只需掌握规则,因此,他很快积累了财富,但这一切仅仅是为了讨伽摩拉欢心,对于财富本身,他并无太多热忱。

伽摩拉教授他有关爱欲的一切,但他却未曾真正理解爱情的本质。

在这一阶段,悉达多沉溺于俗世,学习了关于欲望和金钱的知识。

他的生活充满了工作和享乐,但他内心仍保留着出家人的灵魂,始终作为旁观者观察着生活。

他始终记得佛陀乔达摩的教诲,他对伽摩拉说,他曾认识这样一位完美的觉醒者,那就是世尊佛陀乔达摩。

大多数人如同风中的落叶,终将归于尘土,而极少数人则如同天际的星辰,按照内心的法则和轨迹运行,不为外界所动摇,乔达摩正是这样的一位完美觉醒者。

悉达多自己即便如此清醒,但也终究是凡人。

随着时间的推移,他变得极其富有,却也几近堕落,他沉迷于夜间的狂欢、饮酒和赌博。

虽然伽摩拉已对他倾心,他却终日与舞女们寻欢作乐,这样的悉达多,活出了他曾经最厌恶的自我:

一个富有的浪子。

随着时间的推移,悉达多的面庞上写满了无度的欲望和深深的厌倦。

他悲哀地发现,多年来,他努力成为一个“世人”,但内心始终怀着求道者的崇高目标,使他比那些贫困和不幸的世人还要更加贫困和不幸。

他意识到,必须结束这场世俗的游戏。

那夜,他离开了伽摩拉,出城而去。

不久之后,伽摩拉发现自己怀有悉达多的孩子,被抛弃的痛苦让她想起了悉达多所说的圣贤乔达摩,于是她皈依了佛门。

接下来的悉达多,他对自己的罪孽深感厌恶,来到河边,企图自杀。

就在他即将跳入河中的一刻,一声神圣的“唵”响起,“唵”是梵语中最根本的音节,代表着宇宙的初始声音。

他意识到自己的使命尚未完成,灵魂得以苏醒。

在古印度传统中,修行者通过诵读《吠陀经》中的“唵”,以领悟阿特曼——天人合一、自我本质的概念。

再次觉醒的悉达多在河畔沉睡,醒来后发现他的旧友乔文达坐在他对面。

但滑稽的是,乔文达当初只是因担心他会被野兽伤害而留下来守护,只觉得这个人身穿华丽的服饰,带着总愈合厌倦的富人面孔,但并未认出他就是悉达多。

乔文达成了悉达多自我反省的镜子。

面对乔文达这面镜子,悉达多开始反思自己的人生选择,并获得了新的领悟。

他思考着自己那奇异曲折的人生旅程。

尽管他自幼便知道纵欲与财富并非善事,但同时他也意识到只有亲身经历,才能真正理解这一点。

悉达多开始明白,只有经历了彻底的堕落,才能完全摒弃那个作为富人和浪子的自我,重新发现内心的“阿特曼”。

此时,他不再自我厌恶,反而心中充满了喜悦。

正是这样,他踏上了修行的新阶段。

他在河畔的体验,不仅仅是对过去的反思,更是对未来道路的重新定位。

悉达多,这位曾经的富人和浪子,现在已经变得更加深沉和成熟,他的人生观念得到了升华。

他开始认识到,每一个生命的旅程都是独特的,无论是追求物质的富足还是精神的觉悟,每一步都是通向最终自我理解的必经之路。

就在这一刻,悉达多与乔文达的对话,不仅重燃了他们的友谊,也让悉达多在精神上获得了一种新的启迪。

他终于明白,生活不仅仅是关于获得或失去,而是一个不断探索和体验的过程。

真正的智慧和内在的平静,来自于对生命深层次的理解和接受。

悉达多的故事,不仅是一个关于寻找和发现自我的旅程,更是关于如何在生活的各种体验中找到内心的平和与智慧的故事。

无论人生路途多么曲折,只要保持对自我和世界的深刻理解与探索,终将找到心灵的归宿和生命的真谛。

摆渡人

悉达多对那条河产生了深厚的感情,决定在河畔定居生活。

回想起当年,正是从这条河开始,他离开了佛陀,踏入了世俗的生活。

当时,负责渡他过河的船夫曾经向他讲述,通过倾听河水的声音,他学会了许多东西,尤其是“万物循环重来”的道理。

因此,当悉达多无钱支付渡河费用时,船夫预言他将再次回来,并建议下次再付费。

“渡河”在此成为一种象征,代表着通向智慧彼岸的过程。

果不其然,悉达多再次遇到了这位船夫,距离他们上次相见已经过去了二十多年。

这一次,悉达多依旧身无分文,于是他脱下华丽的袍子,赠予了船夫。

在这一刻,船夫认出了悉达多,他们就像久别重逢的老友。

悉达多向船夫叙述了这二十多年的经历,直至深夜,船夫全神贯注地倾听,不加任何评判。

最终,悉达多称赞船夫是他见过的最懂得倾听的人,表示要向他学习。

船夫却谦逊地表示,他是向河水学会了倾听,建议悉达多也可以这样做。

关于这位船夫,瓦稣迪瓦,他是个颇具意义的角色。

他通过数十年倾听河水的声音,领悟了道理,但他不擅长用言语表达。

在传统中,我们常说“言传身教”,如果将佛陀乔达摩视为擅长言传的导师,那么船夫瓦稣迪瓦便是一位擅长身教的导师。

数十年来,他虽无系统的教义,却一直在启迪众生,帮助无数人渡过河流,即是引导他们到达智慧的彼岸,这与佛陀的教化相辅相成。

其实,船夫的方式颇似中国禅宗的教化方法。

后来,悉达多跟随船夫,成为一名摆渡人,开始了踏实的生活。

他学会了聆听河水,聆听世间万物,以为自己掌握了聆听的艺术。

然而,他又一次遭遇了考验。

他遇到了前往朝圣佛陀的伽摩拉,不幸的是,伽摩拉被毒蛇咬伤后死亡。

随后,他得知自己还有一个儿子。

过去与伽摩拉相处时,悉达多并不懂得真正的爱,他对任何人都无所谓。

现在,他懂得了爱,对儿子充满了深厚的爱意,但儿子却不爱他,甚至对他充满了憎恨。

这是因为悉达多希望儿子能走一条正路,跟他一起修行,倾听河水,但儿子却坚持要追求世俗的享乐。

儿子成为了悉达多最大的弱点。

他理智上明白儿子需要走自己的路,以真正理解善恶,但他无法忍受看着儿子犯错,无法放手。

最终,儿子还是逃走了,悉达多因此陷入深深的痛苦,他的爱变成了一道难以愈合的伤口。

在这种凡人的痛苦中,悉达多获得了新的领悟。

他再次倾听河水,这一次,他从中听出了他人的痛苦。

他回想起自己出家后给父亲带来的失望和孤独,以及儿子面对俗世诱惑的挣扎。

他明白每个人都在走自己的路,前人的错误,后人仍然会重复,每个人都不可避免地给他人带来伤痛。

这次,他真正从心底理解了“众生皆苦”。

因此,他不再只关注自己的伤口,开始对所有生灵充满悲悯。

悉达多从河水中感受到了一种整体和统一的声音。

他明白,世间并不存在对立的二元,一切都在河流般的交融中统一。

他从河水中听到了永恒的平静,意识到对河水而言,“时间并不存在”,只有永恒的当下。

生活亦如此,它像河流一样,永恒而常新。

因此,轮回并不是佛教所说的苦难的重复,而是一次次的新生和重生。

在这一刻,悉达多的个我融入了整体的和谐之中,达到了天人合一、圆融完满的境界。

就在这时,他的导师瓦稣迪瓦告诉他,他一直在等待这一刻的到来。

现在,瓦稣迪瓦表示他可以离开了,并向悉达多表达了祝福。

说完这些,瓦稣迪瓦走进了森林,从此隐退于世。

小说的最后一节又回到了乔文达。

他垂垂老矣,一生遵循教义规则,受人敬重,但并没有悟道。

他听说有位渡河的船夫是个圣贤,便去拜访,结果年迈的船夫就是悉达多。

这一次,乔文达又没有认出自己的朋友:

上次见面,悉达多还是个在河边昏睡的有钱人,这次见面,却成了衣衫褴褛的船夫。

乔文达听悉达多讲完他一生的冒险,问了个问题,说,这么多年,你可有自己的学说?

可有指引你的信仰或学问?

悉达多回答说:

年轻时,我就怀疑、背离了种种学说和老师,但从那以后,我有过很多老师。

比如,一个美貌的名妓,一个富商,几个赌徒,比如曾在河边守护我的你,不过,我学到最多的是这条河和我的前辈船夫瓦稣迪瓦,他是个质朴的人,但他对人生的理解却跟佛陀乔达摩一样深。

他是完人,是圣人。

而佛陀乔达摩,悉达多认为,他的伟大也不在他的法义和思想中,而在他的生命中。

悉达多说的话,乔文达并不能理解,但他知道,自己的老朋友已经得道,而自己却依然痛苦。

临别时,乔文达希望悉达多再讲几句话,帮他证悟。

这时,悉达多让乔文达亲吻自己的额头,乔文达十分惊讶,但照做了。

那一刻,奇迹发生了。

一瞬间,乔文达看到了悉达多在悟道时看到的一切。

他看到众生组成的河流,看到万物,看到轮回,看到诸神,看到一切爱恨,死灭重生。

这一切,都蕴藏在悉达多的脸上,“那是一张将成者、存在者和过往者的脸”,而悉达多的微笑正是佛陀乔达摩的微笑,一个圆成者的微笑。

此时,乔文达顿悟了。

乔文达走的路已经证明了言传的无用,他再求悉达多用语言来帮他证悟,自然是不可能的。

于是,悉达多用身教的方法,帮乔文达实现了顿悟,而让乔文达顿悟的魔法,其实是悉达多的爱,这种人与人之间的爱,是佛陀没有教授过的,但悉达多说,佛陀是懂得爱的。

故事到这里就讲完了。

在这本书里,黑塞巧妙地把释迦牟尼的名字拆分成了两个人,一个叫悉达多,一个叫乔达摩。

悉达多是一个求道者、未成者,乔达摩是一个得道者、成就者。

悉达多的一生,就是走向乔达摩的一生,最终,他成为了自己。

悉达多总共觉醒了五次。

第一次,他离开了婆罗门家庭,去当了沙门。

第二次,他离开了沙门,去追随佛陀。

第三次,他离开佛陀,去寻找自我。

第四次,他离开浪子和富人悉达多,想要杀死自己。

第五次,他跟船夫学会了倾听河水,终于大成,走向了圣贤的至高境界,这种境界,是一种关于求知、求真的哲学,只不过,不是充满理念和逻辑的哲学,而是一种生命哲学。

其实,黑塞笔下的悉达多,就是他自己。

黑塞的祖父和父亲都是基督教传教士,常年在印度传教,黑塞小时候上的也是教会学校,他本来也是要当神父的,但他以自杀相威胁,离开了这条父辈安排好的路,走上了一条自己的路。

他博览群书,将印度教、基督教、佛教、老庄、尼采、叔本华的哲学等等熔于一炉,在创作中呈现出一种可称为“世界精神”的独特面相。

这条路,注定是非常孤独的。

在写这本书的时候,前面的部分都写得很流畅,但是写到最后悟道的部分,他殚精竭虑,遭遇了精神崩溃。

幸运的是,他遇到了一个与他极为相似的灵魂:

心理学家荣格。

荣格跟黑塞年龄相仿,经历也极为相似。

他背弃了自己的师父弗洛伊德,走上一条自己的路,他也将百家学说、世界精神共冶一炉,也曾经在探索的路上精神崩溃。

后来,他成为一个成就者,医治受伤的灵魂,渡千万人到彼岸去。

荣格就像是黑塞笔下两位已经悟道了圣贤:

佛陀乔达摩和船夫瓦稣迪瓦。

他的点拨医治了黑塞的灵魂,帮他悟道,让他得以完成这本书,以及后来所有的作品,最终获得诺奖,成了文学领域的成就者,得道者。

前面说过,黑塞笔下悉达多思索和探求的阿特曼,其实很接近荣格心理学的一个概念:

自性。

在荣格的学说中,“自我”分为ego和self。

通俗地说,ego就是“小我”,self就是天人合一的“大我”,也就是“自性”。

自性是人格的整合状态,意味着人格的终极完善。

这本书中,悉达多最初想要了解的是“自性”的奥秘,他从佛陀的微笑那里感知到的就是圆融合一的self,“自性”。

但要走向自性,必须先了解自我,ego。

所以,他在沙门那里学习弃绝的是ego,当他在世俗中沉溺时,他活出来的那个浪子和富人是他的ego,想要儿子跟随自己的道路的,也是他的ego。

最终,他又弃绝了这个ego,跟随船夫倾听河流,领悟到融合了过去现在未来、弥合了二元对立概念,取消了时间和他我之分的自性。

最后的话

《悉达多》这部作品深刻探讨了两个核心主题:

知识的探求及自我实现的过程。

首先,关于知识的探求,悉达多最终领悟到智慧是无法仅凭言语传达的。

圣贤的言论对于追求真理的人而言,可能仅仅是无实质内容的空话。

认为自己已理解的道理,实际上未必真正领会。

唯有亲身经历和体验,才能获得真正的智慧。

正如古语所述,“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,强调了实践经验在知识探求中的重要性。

其次,作品探讨了自我实现,或人生境界的问题,在这一点上,赫尔曼·黑塞的思想与卡尔·荣格的理论相互呼应。

所谓“认识自己,成为自己”的过程是艰难而复杂的。

人必须从小我(ego)走向大我(self),也即是达到自性,实现人格的完善。

无论是对知识的探求还是个人的成长,这本书中描绘的都是同一条充满挑战和困难的道路。

然而,这条路无人能替代他人行走,每个人都必须亲自踏上这条旅程。

总结来说,《悉达多》不仅是关于精神探索的叙述,更是一次对人类普遍经历的深刻反思。

通过悉达多的故事,黑塞向读者传达了一个明确的信息:

生命之路充满曲折,但正是这些曲折造就了我们的个人历程和精神成长。

从王子混成了乞帮帮主,后继有人,千年难得。