科幻电影里总是有这样的情节:穿越虫洞,人类就可以到达宇宙的任意地方。这个梦幻场面很可能会实现。

2022年11月,科学家创建了人类历史上第一个全息虫洞,这是一次科学上的壮举。实验思路之精妙、过程之精巧,震动了整个物理界。全息虫洞的意义到底是什么?有人说:瞬间全宇宙,这一秒在宇宙的这头,下一秒就出现在宇宙的那头。其实,这只是虫洞的应用场景,虫洞的意义绝不止于远距离传送。虫洞也许能够让我们窥探宇宙的本质,让我们理解宇宙到底是什么。

虫洞这个概念是美国物理学家约翰·惠勒提出的。惠勒没有得过诺贝尔奖,好像名气也不大,其实不然。没得诺奖并不代表不是大师。惠勒是物理界公认的大师,他是无冕之王,隐形的至尊,为什么这么说?因为惠勒提出来的观点随便一听都会倒吸一口气。他的观点都是惊世骇俗的,都是让人觉得颠覆世界观的。可怕的是,这种世界级的奇思妙想,惠勒不只只有一个,而是有无数个。

1965年,物理学家费曼在接受诺贝尔奖讲话的时候,讲了一个小故事。他说他在普林斯顿读博士的时候,有一天晚上,他的导师惠勒给他打了一个电话。惠勒在电话中说:“费曼,我知道为什么所有的电子都一模一样。那是因为在宇宙中只有一个电子。”惠勒这样解释:在宇宙的时间线上,一个电子在向前行驶,在某个时间点上,电子会被光子撞上,于是电子就回过头向反方向走。如果又被光子撞上,电子还会再次改变方向。电子的行走轨迹就像是九曲黄河。如果截取一个平面,也就是观察整个宇宙的任意时刻,就会认为世界上有无数个电子。在我们所处的宇宙时刻里,大概有10的80次方的电子。为什么宇宙里有正电子呢?就是因为有一半的电子在逆时间而行,表现为宇称相反,电荷相反。当正电子和电子相遇的时候,就会发生湮灭。

费曼听后大为赞赏,他马上提问:“如果宇宙中只有一个电子在做折返跑,宇宙中的电子与正电子数量应该一样多。可为什么我们的世界里大部分是电子,正电子非常少呢?”对于这个问题,惠勒没有想好,他只能说:“也许正电子都藏在了质子里。”这就是费曼著名的单电子宇宙假说。

这个假说很难证实。今天也不能说惠勒的假说是错的,但是今天的物理学家更倾向于认为电子是电子场中的波。所以这种粒子性的电子假说并不流行。但是这个假说真的大开脑洞。按照惠勒的说法,人又是什么呢?人就是时空中的粒子结节,是时空中的一团粒子毛线团。

下面再介绍惠勒的另一个奇思妙想。我们都知道双缝干涉实验。制造两条极窄的缝隙,一次只能允许一个光子通过。如果观测光子的运动,光子就会以粒子的形态出现,一颗一颗打在背后的屏板上。如果不观测光子,光子就会变成波,在屏板上出现干涉条纹。这就是量子世界反常识的地方。它的最终形态是不确定的,而且与观测者有关。但是惠勒想,有没有可能在宏观世界也观测到这种反常的现象呢?恰好在1980年的时候,天文学家在宇宙中发现了引力透镜现象。

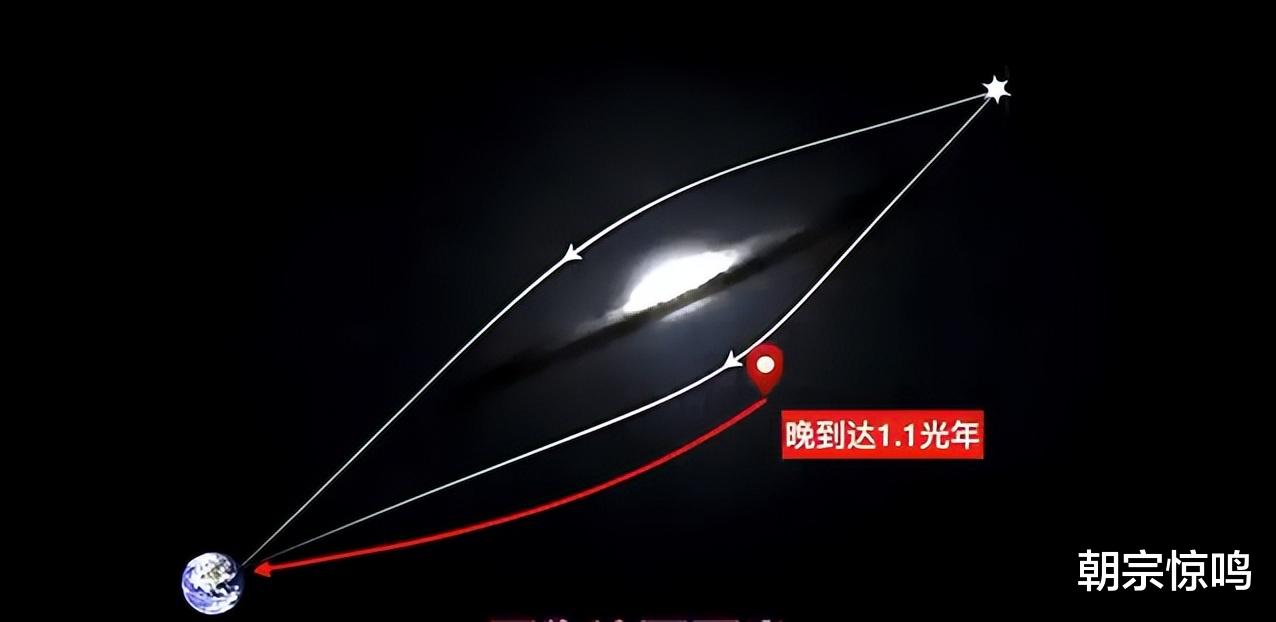

简单地说,就是远方的天体和地球之间正好隔着一个黑洞。黑洞就像是一个折射镜片,远方天体的光会被黑洞折射成两个图像,发射到地球。惠勒提出,如果用两个串联的望远镜将两个图像分别接收下来,就等同于双缝干涉实验。如果有人观察,就相当于有人观测光子的运动。这个时候,两个望远镜应该都有图像。但是如果在没人观察的时候,一个望远镜里出现了增强型的星系图像,另一个没有图像,那就恐怖了。这说明两个图像产生了干涉,就等于在巨大的宇宙尺度上也会形成波函数坍缩。那就说明宇宙是不确定的,宇宙是否存在取决于我们对宇宙的观察。这是一个天才的设想。

最后这个实验为什么没有完成呢?是因为黑洞折射成地球的两团光不是同一个时间的光。其中第二团光走得更远,到达地球晚了1.1光年。因为这两团光不属于同一个光子团,所以就做不成这个实验。这就是惠勒著名的宇宙双缝延迟选择实验。

也幸亏这个实验没有做成。如果宇宙真的是虚幻的,我们人类的世界观可能就崩溃了。惠勒之所以被物理界称为大师中的大师,就是因为他的思想太活跃了,他其实是科学家里的哲学家,总是试图寻找宇宙的本质问题。

时间要回到1935年,爱因斯坦与同事内森·罗森共同发表了一篇论文,这篇文章就用他们的名字首字母来命名,称为ER。在论文中,他们认为在两个能够封闭时空的天体之间有可能形成一座连接桥,称为爱因斯坦-罗森桥。惠勒说,所谓能够封闭时空的天体,质量大到连光都逃不出去,这种天体应该叫做黑洞。爱因斯坦-罗森桥这个名字也不直观,应该叫做虫洞。

所以黑洞和虫洞的名字都是惠勒发明的。这就是惠勒的能力,他能把复杂的科学用简单直观的概念表述出来。还是在1935年,爱因斯坦和罗森,再加上另一位同事波多尔斯基,还发表过另一篇论文,以他们三人首字母来命名,称为EPR。论文说,当两个粒子相互作用时,就会产生纠缠,无论这两个粒子相隔多远,哪怕是在宇宙的两端,他们也会相互联系。爱因斯坦并不喜欢这个概念,他认为如果量子纠缠真的存在的话,说明量子之间的作用是超光速的。他戏称这种作用是“幽灵般的超距作用”。

时间再到2013年,物理学家马尔达塞纳给他的朋友苏斯金德写了一封邮件,邮件里只有短短的一行字:“ER=EPR”。苏斯金德是世界著名的物理学家,他心领神会,两个人立刻合作写了一篇论文。他们认为,本质上虫洞与量子纠缠是一回事。咱们用最简单的话来解释,两个远距离的量子能够及时地交换信息,那是因为这两个量子之间被我们还不能理解的虫洞联系起来。信息可以通过虫洞在量子间传递。

在爱因斯坦发表虫洞与量子纠缠论文的80多年后,科学家们提出了一个大胆的设想:虫洞就是宏观世界的量子纠缠,而量子纠缠就是微观世界的虫洞。虫洞与量子纠缠是一件事。

在这个理论指导下,2020年,科学家们开始着手创建人类的第一个虫洞。这并不是一个物理上真实存在的虫洞,而是通过计算机创造的全息虫洞。普通计算机无法完成这个工作,必须使用量子计算机。传统计算机以比特为基本单位,在同一时间只有零和一,只存在一种状态。但是量子计算机的基本单位叫做量子比特,它可以同时是零或一两种状态同时存在。这种效果叫量子叠加。量子计算机天然可以创建一个模拟虫洞。这个任务就交给了谷歌的量子计算机Sycamore。

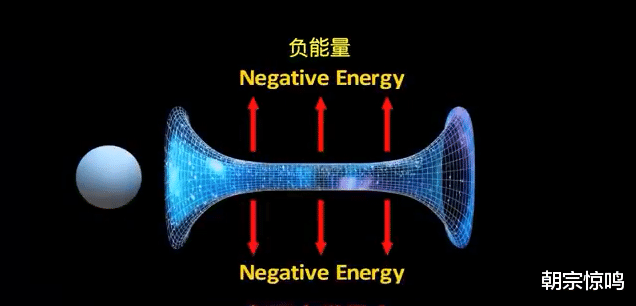

根据广义相对论计算,如果有质量的物体通过虫洞,它的引力会让传送装置立刻关闭。为了让虫洞保持开放,必须引入负能量或者负质量来抵抗虫洞收缩的力。在现实世界中,制造反物质不是不可能,但是非常困难。然而,在量子系统中,这是轻而易举的事。只要操纵电场改变量子的自旋方向,就可以模拟负能量,保持虫洞开放。

理论上都没问题了,第一步需要模拟两个黑洞。这个工作就交给了麻省理工学院的天才程序员亚历克斯·兹洛卡帕。一开始,兹洛卡帕创建了一个210个量子位的神经网络用来模拟黑洞。但是问题来了,别说210位了,就是50位的神经网络Sycamore也跑不动。这是一个不可能实现的任务。兹洛卡帕用了一年的时间成功地将210个量子位简化到了七个量子。这可能是有史以来最小的黑洞。

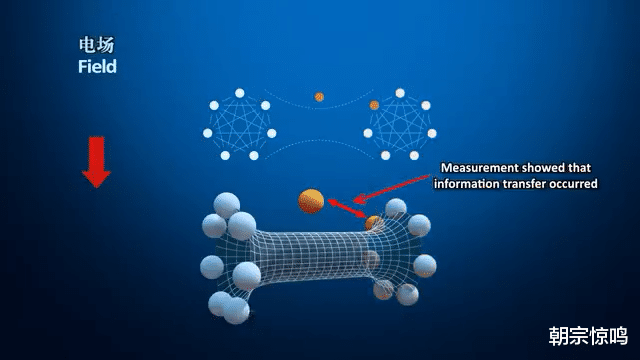

原理是这样的:第一组有七个纠缠的量子,充当虫洞的入口;第二组七个纠缠量子,当虫洞的出口。接下来再引入两个完成了纠缠态的量子,一个称为探测者,另一个称为参考者。用探测者替换掉入口处的一个粒子,让他与其他六个粒子形成新的纠缠;同理,用参考者替换掉出口处的一个粒子,让他与其他六个粒子形成新的纠缠。再将电场倒转产生负能量,以保持虫洞的开放。

一切准备就绪,科学家们将信息送到了入口处,信息就均匀地分布在七个纠缠的量子之间。这就像把一滴墨水滴在水里,墨水会慢慢地散开。当信息经过虫洞后,被出口处的七个量子所接收,参考者发回了数据。这些信息居然又聚合到了一起,就像时光倒流一样,分散了的墨水又重新合在了一起。实验成功了,这是人类历史上创建的第一个全息虫洞。

其实这个实验一点也不简单,科学家们整整用了两年的时间,经过了无数次的实验,才最终得到了预想的结果。

时间要再回溯到1983年,还在普林斯顿大学任教的惠勒回忆起他与爱因斯坦的一段往事。他说,爱因斯坦在发表了EPR这篇论文后有很长的一段时间都非常沮丧。量子纠缠有可能意味着我们的世界是不确定的,它也许会因为观察者而改变。爱因斯坦曾经问过,如果我们不抬头看月亮,是不是意味着月亮就不在天上?惠勒说,虽然爱因斯坦不相信世界可能是主观的,但是世界很可能就是主观的。这就是惠勒著名的理论-参与宇宙。

简单地说就是一句话:如果没有智慧,宇宙就不存在。举个例子,科学家认为地球上曾经出现过1080亿个人类。存在过这么多人,今天的人一共能够记住几个人?除了历史书上有记载的,剩下的99.9999%的人类,我们根本不知道他们是谁。换一种说法,没有被信息记录过的东西,是不是可以认为他们就从未存在过?

惠勒认为宇宙的本质可能就是信息。有人说这不是胡说八道吗?我们是有血有肉的实体,一顿饭吃好几碗面,这都是看得见摸得着的。但你却告诉我宇宙的本质是信息。其实我们得换种思路,吃面是为了让人活着,而活着的目的是为了什么呢?也许就是为了保存信息。量子最基本的性质就是传递信息,纠缠的量子可以表现为零与一之间的任意形态,所以可以保存海量的信息。由于量子纠缠超越了时空的性质,信息也可以突破时间与空间的限制。

这样看来,量子天然就是信息的载体。因为光速的限制,生命体可能无法穿越宇宙,但是信息就不一样了。信息没有质量,信息穿越黑洞的时候,虫洞不会坍缩。通过第一个人造全息虫洞实验,我们有理由认为平行宇宙之间可以通过虫洞进行联系。这绝对是一个了不起的实验,意义非常重大。

科学家计算,光银河系就有1亿个黑洞。这些黑洞可能就是时空门,黑洞背后到底是什么地方没人知道。理论上,如果我们能开着飞船到黑洞附近,然后向黑洞发射无线电波,虫洞的另一头就会收听到我们发出的信息。这样看来,我们真的要感谢我们出生在这个时代,可以通过数字化-照片、录音、视频把我们保存下来。

惠勒的一生平淡却不平凡。他曾与波尔合作,在1942年共同揭示了核裂变机制,这是原子能的基本原理。惠勒也是美国第一个氢弹的主要设计者。作为一名教育家,为了培养出几代美国物理学家,他指导过的博士生多达50位,现在美国宇宙学和天体理论的权威人士很多都是惠勒的学生。终其一生,惠勒的名气都远不如他的合作者波尔,他的同事爱因斯坦,甚至远不如他的学生费曼。

但是所有的科学家都认为惠勒了不起,因为惠勒是科学家里的哲学家,同时也是预言者。他能够通过现象去思考问题的本质。惠勒的故事告诉我们这样一个道理:不单是能够证明结果的人才伟大,能够提出前瞻性科学假说的人同样无愧于伟大的称号。