郭春,1954年生于唐山,九三学社社员,九三学社中央画院画家。中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员,中国冰雪艺术研究院副院长,河北省陶瓷艺术专业委员会副主任,河北省首届陶瓷艺术一级大师,河北省工业设计评奖委员会专家库成员,高级工艺美术师,客座教授、外国留学生导师。他被授予“爱我中华书画名家”称号,曾担任九三学社唐山画院副院长。2017年,中共河北省委宣传部授予他“燕赵文化之星”称号。

在陶艺领域沉浸了30余年的他,是一位精通陶瓷雕塑和绘画的大师。他不仅在陶艺创作上独具匠心,还致力于现代陶艺研究和陶艺教学工作。他曾受邀于中央美术学院,于2012年3月21日举办了一场名为《顺其自然,惑中悟道》的讲座,分享他的艺术理念与创作心得。他的作品多次亮相国内外大型展览,每一次都引起轰动。他以精湛的技艺和独特的艺术风格,赢得了国际展银奖、铜奖及优秀奖,国家展的金、银、二等奖及优秀奖,以及省级展的大奖、一、二、三等奖及优秀奖。他的作品不仅被英国珍宝博物馆、约旦皇宫、新加坡神州艺术院收藏,更是深受唐山地震博物馆的喜爱。他的陶艺作品,如同一颗颗璀璨的明珠,照亮了中国陶艺的天空。

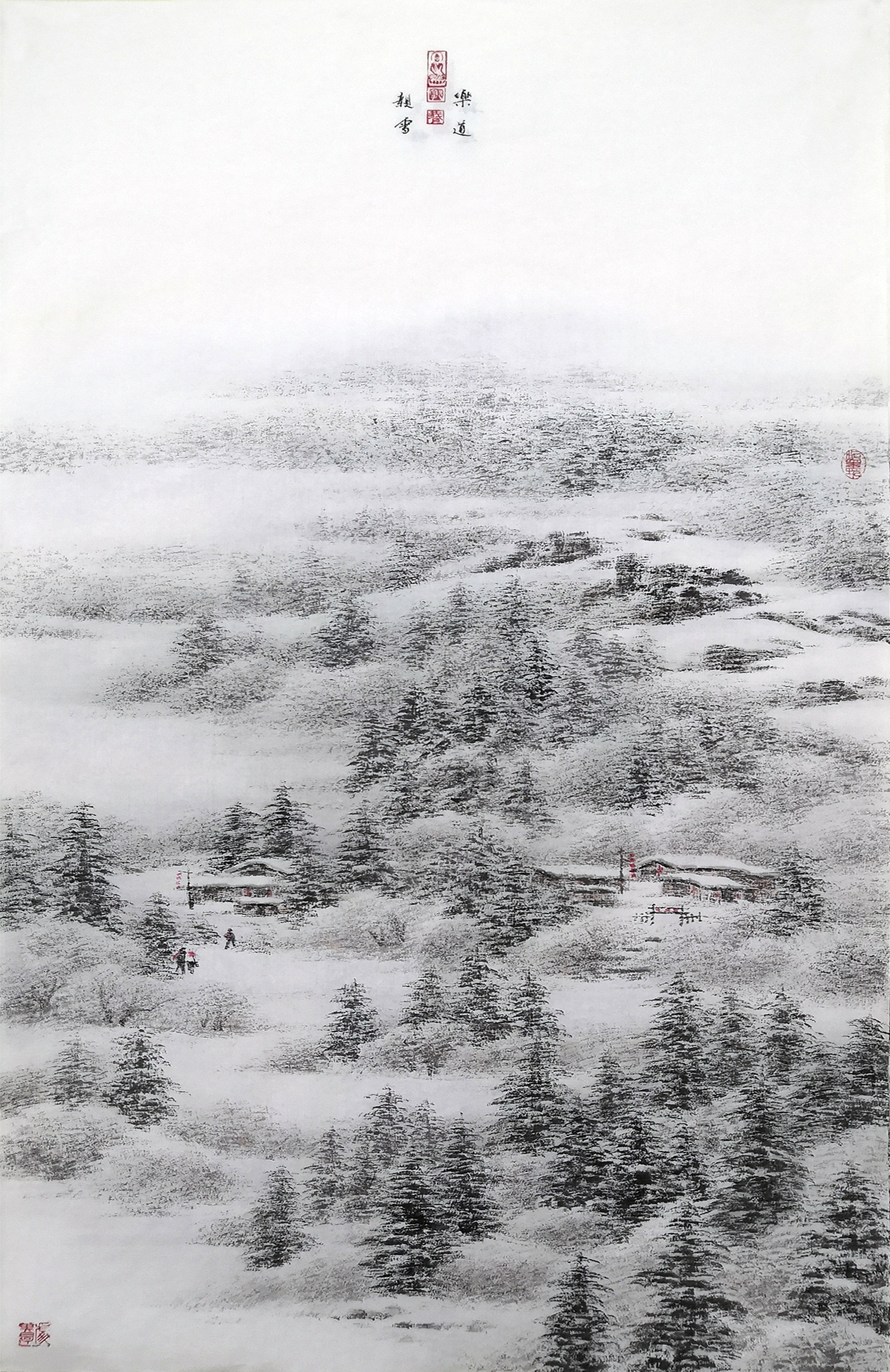

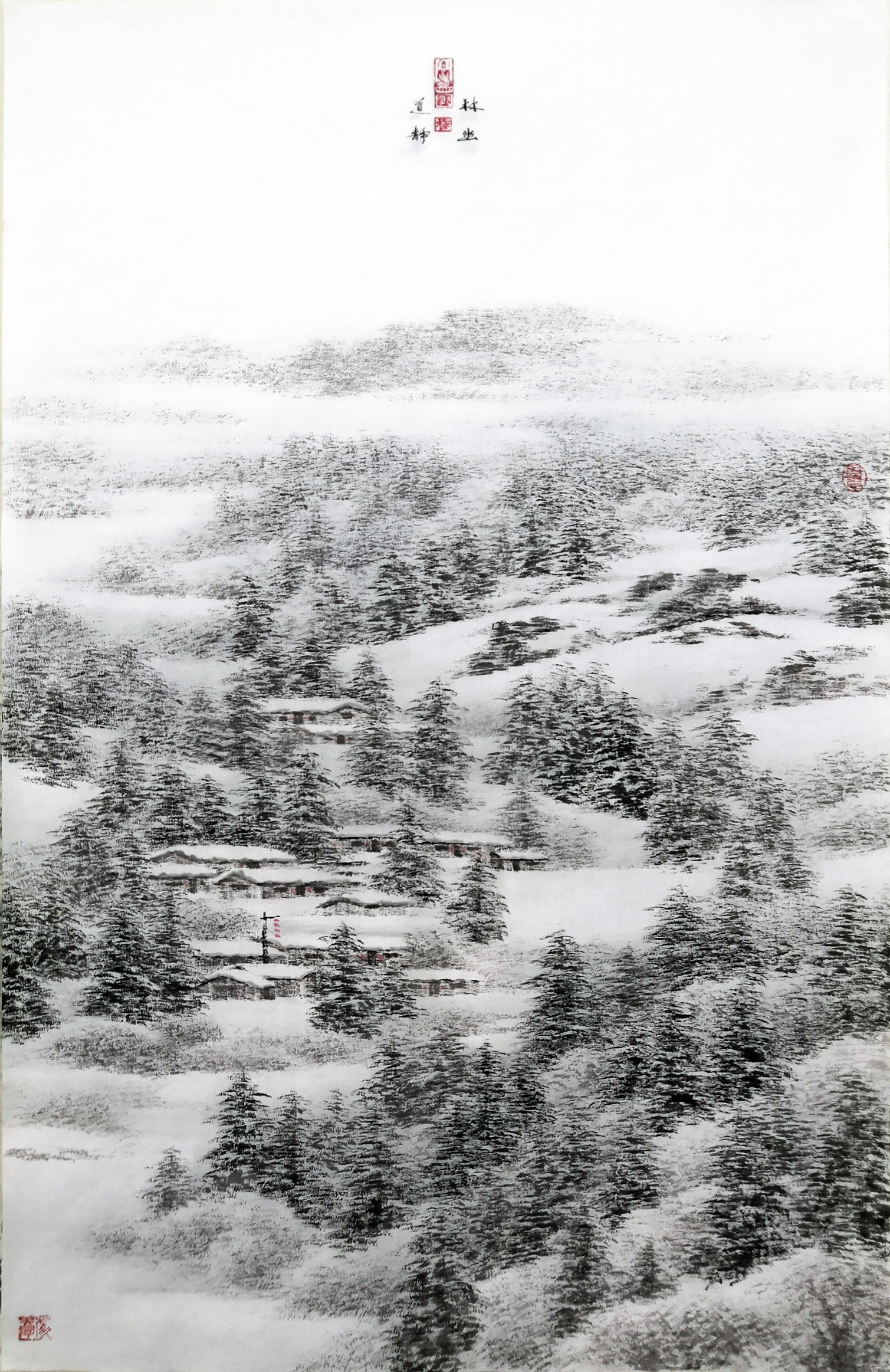

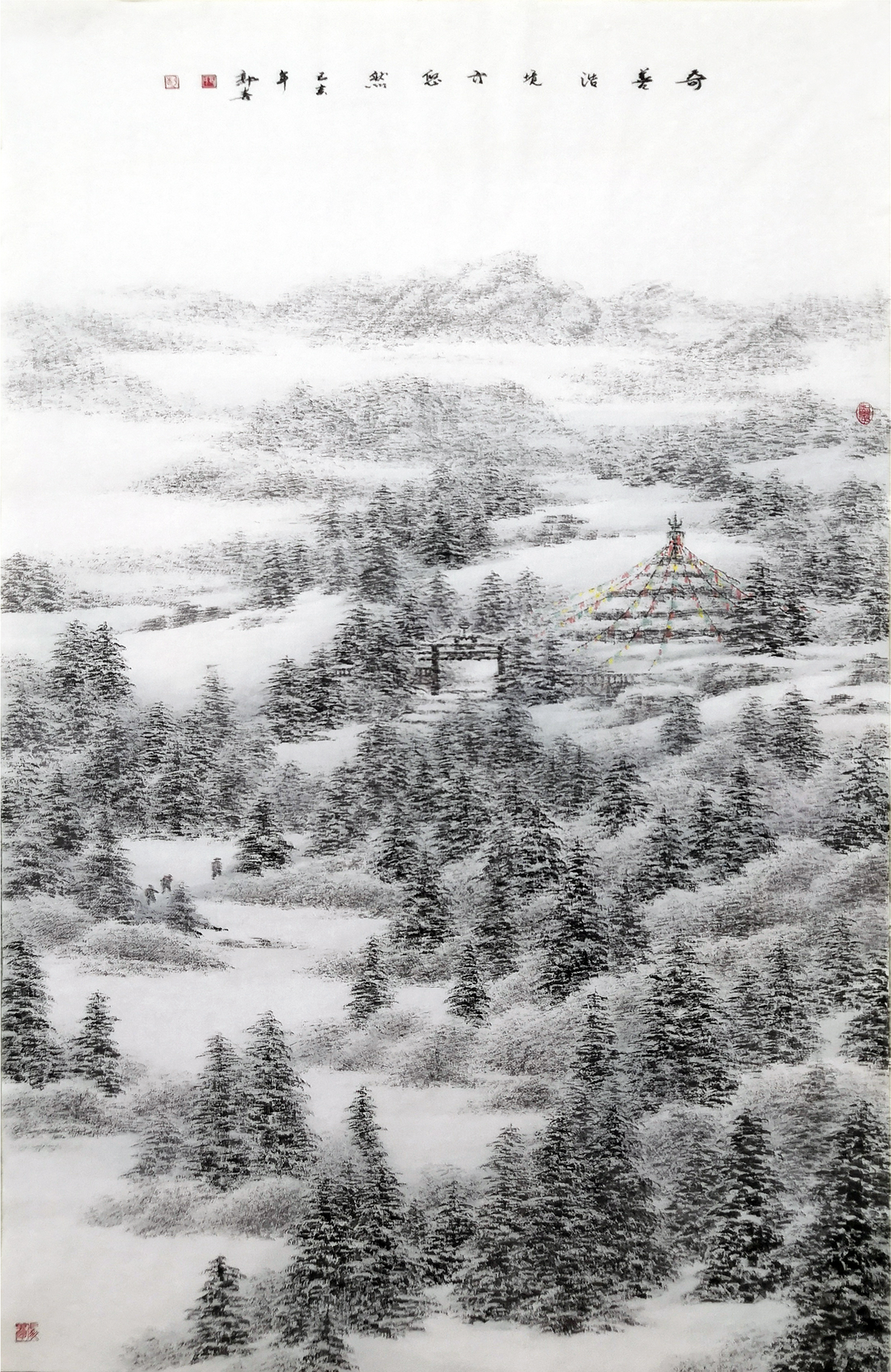

在青春岁月里,郭春先生曾是部队中的文艺兵,他手中的小提琴流淌出令人陶醉的旋律,这无疑展现出他非凡的艺术天赋。进入社会后,他广泛涉猎各类艺术领域,才华横溢。然而,在众多的艺术形式中,他以陶艺、雕塑和山水画尤为出众,尤其是冰雪山水画,更是达到了业界巅峰。雕塑与陶艺,无疑是郭春艺术生涯中的两座巍峨的山峰。然而,历经十年的磨砺与沉淀,他的冰雪山水画更是成为了艺术生涯的第三座高峰。如今,这座山峰峻朗挺拔,令人敬仰。

画家以作品为媒介,传达内心的声音,而作品则以独特的风格彰显其不凡的价值。然而,对于一个画家和艺术家而言,形成自己的独特风格并非易事。这需要经过无数次的尝试、探索和创新,才能够在艺术的海洋中找到属于自己的航道。在这个过程中,他们需要不断地挑战自我,突破传统的束缚,勇敢地追求自己的艺术理想。只有这样,才能够创作出真正具有独特风格的佳作,让人们在欣赏的过程中感受到艺术的无穷魅力。

艺术风格的界定,宛如艺术创作的独特印记,展现出其独特的魅力,彰显着艺术家的成熟造诣。它是艺术家世界观、人生阅历、性格气质、文化底蕴、艺术才能和审美情趣的综合体现,从而形成了各自独特的艺术风格。

艺术家的风格,如同他的独特指纹,反映出他的创作个性与艺术特色。而艺术作品风格,则是作品内容与形式和谐统一的结晶,它涵盖了主题提炼、题材选择、形象塑造、体裁驾驭、艺术语言和手法运用等多个方面。艺术家风格与艺术作品风格相互依存,紧密相连。艺术家风格通过艺术作品得以具体呈现,而艺术作品的风格则是艺术家风格的直接体现。艺术风格的主要特性,如同彩虹的七色,既独立又统一。它兼具个体性与社会性,稳定性与变异性,一致性与多样性。在艺术的世界里,风格是艺术家灵魂的独特表达,是作品生命的鲜明印记。

在十几年前,郭春先生常常沉浸于四季山水画的创作中,春夏秋三季的描绘得心应手,然而冬季的画作总让他觉得与其它三季格格不入,无法达成和谐的统一。于是,他陷入深深的思索,寻找着解决之道。在那雪花纷飞的季节,他如同古人王阳明般,踏雪而思,全神贯注地观察、感悟这片洁白的世界。那场雪,他驻足室外,从初雪飘落直至它消融无踪,整整30天。他用心感受雪花的轻盈,用脚踏出深深的足迹,手中握雪,耳边听着雪落的声音,心中不断领悟着雪的奥妙。如此这般,他乐在其中,如痴如醉。他的心境与五百年前的王阳明相似,尽管一个是观察竹子,一个是格悟雪景,但他们都怀着一颗追求真理的心。自此,郭春先生与那场雪结下了不解之缘。他爱上了冬天,爱上了雪景,爱上了观雪的意境,爱上了悟道的时刻。他的心境与冰雪山水画融为一体,创作出了一幅幅动人心魄的作品。

在探寻郭春冰雪画独特风格的奥秘时,我们发现其核心在于郭春先生独创的“三觉皴”。这一画法可谓是郭春冰雪画的成功密码,而其秘笈之处,则在于将感觉、心觉、触觉和视觉融为一体,形成了一种惚惚恍恍的艺术表达。

此前,虽然有一些媒体对“三觉皴”有所介绍,但这些解读往往流于表面,缺乏系统性和完整性,甚至有些解读还存在偏差。为了深入了解“三觉皴”的精髓,我们特地采访了郭春先生。在访谈中,郭春先生详细解读了“三觉皴”的内涵和创作过程。他强调,“三觉皴”的核心在于感觉,特别是心觉、触觉和视觉的融合。这种融合并非易事,需要艺术家在创作中不断摸索和实践。但正是这种不拘一格的表达方式,使得郭春先生的作品独具魅力。在采访中,郭春先生还提到,“三觉皴”虽然抽象,但只要艺术家心存感悟,这种感觉就会逐渐变得强烈。而这种强烈的感觉,并不是一种固定的形态,而是一种流动、变幻的艺术表达。正是这种独特的艺术风格,使得郭春先生的冰雪画成为了独树一帜的艺术佳作。

首先,我们来谈谈心觉。心觉在触觉和视觉中扮演着至关重要的角色,它决定了我们的感知和表现。想象一张白纸,上面满是纯净的雪,这雪无需再用笔墨去描绘。只需将其置于心中,之后在纸上所画的一切都会是留白,这种留白并非简单的白色,而是心中的一种意境。心觉,就像一位高明的画家,知道在何处留白,使得画面更加生动、自然。在这三觉皴中,心觉的作用举足轻重。看这幅画的树,虽非白雪,却能让人感受到雪的纯净与冷峻。再看这雾凇,虽非雪,却让人仿佛置身于漫天飞雪之中。这些都是心觉的魔力,它通过触觉让笔触在纸上自由流动,或轻或重,或大或小,甚至那些微妙的飞白和大面积的留白,都是心觉有意为之。心觉,就是这样一位神奇的画家,用无形的笔触在心中描绘出最美的画面。

触觉,它如同笔触与纸间那微妙的摩擦,从笔尖儿,经笔杆,到手心,直至心灵深处。它犹如一片迷雾,模糊而迷人,若隐若现,若即若离。若将其固定,便失去了那份自然的韵味。触觉的重要性,与老子所言的“道”有着千丝万缕的联系。其微妙之处,便在于笔尖在纸上轻轻滑过的那一刹那,每一丝的摩擦、每一个纸纹的感触,都被敏锐地捕捉。当笔触落于纸上,我们看到的是尖细的笔尖,而当它抬起时,留下的却是一个饱满的点。这种感觉,就如同在纸面上跳动的精灵,既粘连又分离,通过触觉将其一一感知,我们便能在纸上挥洒自如,这就是皴擦的魅力。这不仅是一种技法,更是一种与生俱来的感知。触觉与心觉,它们仿佛是默契的舞伴,一同在纸面上演绎出那无形的、无状的、无物的视觉盛宴。它们虽无形无状,却能深深地触动人心,让人陶醉其中。因此,当我们用心去感受那份触觉与心觉的交融时,一幅幅生动的画面便会在眼前浮现,这就是绘画的魔力所在。

在完成绘画之后,我们开始用视觉去体验所创造的世界。此时,后退一两米,重新审视自己的作品,你会发现,你所绘制的并非虚无,而是从无到有的神奇造物。有时,它甚至仿佛拥有了生命,栩栩如生,清晰可见。这正是三觉皴赋予画作的奇妙视觉效果之一。在审视已完成的画面时,利用视觉来检查、平衡和审视画面的不足之处。一旦发现有缺陷,就需要及时进行补充。这种补充主要表现在两个方面:一是从远处观察,审视画作的整体感觉,看是否缺少什么元素,然后据此进行补充;二是走近仔细观察,对画面中的细节进行精雕细琢。在这过程中,视觉的作用至关重要。总的来说,三觉皴各有特色,且相互关联,不可或缺。视觉与触觉相互依存,触觉与心觉相互影响,而心觉又与视觉相互渗透。这种反复交融、模糊朦胧的过程,使得画面充满灵动的气息。