配乐界有一位低调的大神,作品不多,尽是些小制作影片和剧集,也没拿过太多奖,就一次欧洲电影奖最佳配乐,但他有一首神曲却被众多影片频繁引用。

只此一曲,足以封神。

这位大神名叫马克斯·李希特(Max Richter),这首神曲名为《On the Nature of Daylight》。

我想很多人和我一样,第一次听到此曲应该是在马丁·斯科塞斯导演的《禁闭岛》(2010)里。片中它多次出现,每次奏响都伴着小李子那哀怨无助的目光与欲哭无泪的神情,观者犹怜,不忍直视。

片尾此曲再次响起,观众久久不愿抽离,宁可心碎沉溺于这肝肠寸断的旋律里。

与它的第一次相遇就是如此神奇,音乐力量之奇诡,可以血浓于水般融入电影的风骨,也可以三日绕梁氤氲于观者听者的周围,直至入魂。

有更多的年轻观众第一次记住它,是因为《降临》(2016)。它出现在影片首尾两端,互成回文。而单调重复、循序渐进的《On the Nature of Daylight》正好呼应了影片此时的主题,“你一生的故事”,沉重的宿命,悲怆的人生,坚毅的信念,勇敢的面对……

又一大波乐迷决绝入坑,沉入这马里亚纳海沟般深不见底的哀怨旋律中。

容我再力荐一下我的心血之文《人类观影《降临》后的少数派报告》。

之后我才了解到,这两部电影都只是神来之笔引用了该曲,而它的原作者李希特似乎并不太有名。

而与它的再一次偶遇是在影片《断线》(2012)里,那个自杀的男孩写了一小段旋律,很短,只有前奏,但非常耳熟,充满了对生的留恋与对死的憧憬。我很敏锐地捕捉到这就是《On the Nature of Daylight》的一部分。

果不其然,之后影片多次出现完整版,也第一次听到钢琴版《Written on the Sky (写在天空中)》,之前它都是以如泣如诉的弦乐伴奏示人。

一查影片创作名单,李希特正是影片配乐师,怪不得大张旗鼓全片使用该曲,毕竟正主有这个权利。

后来我又在《儿童法案》(2017)、《寻鲜记》(2022)等影片中觅其音踪,总是一闪而过,却又久久难忘。

最近一次听到它是在《奇幻人生》(2006)里,威尔·法瑞尔饰演的男主意识到自己不过是一位作家笔下的提线木偶时,情绪一度无法自控,却又无法挣脱命运,那种无奈与无助非此曲无可言表。

我突然意识到,以影片出品时间来看,这也许才是《On the Nature of Daylight》在银幕上的首秀与源点!导演是如何突发奇想,拿来主义这么一曲,并由此开启了它之后不平凡的“奇幻人生”。

《On the Nature of Daylight》还被众多影视作品引用,包括《无辜者》《最后生还者》《使女的故事》等。

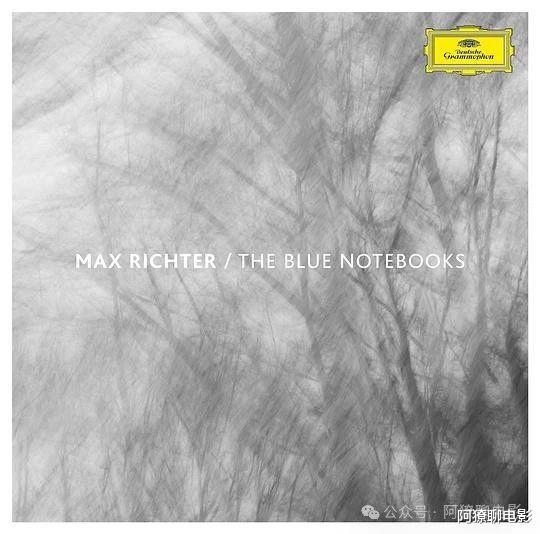

追根溯源,银幕之下,它诞生于李希特有感伊拉克战争爆发在2004年创作的反战专辑《The Blue Notebooks(蓝色笔记本)》,在音乐中他融入了反战理念以及对自己动荡童年的回忆,试图构建极度黑暗的基底,再从中生发出明亮的质感。

当维伦纽瓦提出想在电影《降临》中引用此曲时,李希特有些犹豫,因为它被过度使用,自己的创作本意已被这些影片消解太多。

但《On the Nature of Daylight》“即使最黑暗的时刻,也一定伴随着光明与希望”的内核确实暗合很多电影的主题,这使得李希特一次又一次同意它被引用,进而被共鸣,被沉溺,被赞美,被传颂……

在影片《布达佩斯之恋》中,有一首据说所有人听后都会悲痛欲绝、难以自拔的禁曲——《忧郁的星期天》。

也许《On the Nature of Daylight》便是我能想到的最接近如此境界的一首电影配乐了。