毫无疑问,情感是我们在人生中无法避开的部分。无论是因为爱情、友情或是亲情,我们总会在某些时刻遭遇情感伤害。

情感伤害是绝望、是迷茫,是想放下但放不下,是想忘记但忘不了,是我们无法接受明明我们是情感中的受害方,反而承受着比加害方多得多的痛苦。

遇到情感伤害,沉浸在痛苦情绪中,我们本能地希望能赶紧走出伤害,能够不再沉溺其中,重整旗鼓去迎接下一段感情。

但大多数时候,我们却发现事与愿违,那些关系中的暗礁仿佛永远在那里,受过一次伤,便好像失去了一部分热情和信任,再也不能像刚开始那样去全身心投入情感关系中。

对情感伤害的不同认知和理解,决定着我们是否能真的走出情感伤害。

在现实中,我们对于“走出情感伤害”往往存在着两个认知误区。

走出情感伤害的误区一:把一切交给时间

很多过来人会告诉你,时间会治愈一切伤害,痛着痛着就不痛了。只要能坚持过这一段时间,伤害的感觉就能减轻,当你再想起伤害,不再感到那些强烈的情绪刺激,你就走出来了。

但很可惜,时间只会让我们淡忘情绪。

的确随着岁月流逝,随着事件过去,那些强烈的情绪冲击会慢慢减轻减弱,受伤的我们好像恢复了正常。

但在某个时间和环境的刺激下,我们总能瞬间穿越回到了情感伤害发生的当下,也许没有强烈的痛苦情绪,但开始了更大的自我苛责:

“如果我当时这么做了,伤害是不是就不会发生?”

于是,你进入了反刍思维困境中。反刍思维不同于日常的焦虑,你不是去想解决办法,却全心关注让你痛苦的感觉和伤害发生的原因。

你会忘记痛苦的情绪,但你无法忘记伤害的感觉,长期的伤痛咀嚼,使得上一段感情伤害加倍反噬。

你渐渐地不再相信情感,不再交付真心,对于所有的情感关系持否定态度,最终在关系中习得性逃避。

没有人不想要一段深度的情感链接,没有人可以独立于关系之外。渴望情感与逃避情感的拉扯,由此单维度情感伤害,变成了全面的自我伤害,你也许甚至会认为“你不配拥有美好”。

走出情感伤害的误区二:用下一段情感覆盖上一段伤害

这种情况尤其发生在友情与爱情之中,在受到情感伤害后,想要以最快的速度和方法去忘记上一段感情,那么就赶紧找到新欢。

你也许会认为“新人”是“良药”,选择用“新人”来治疗失恋,甚至借助聪明的大脑来自我欺骗,自我营造出一种“我好了,我已经可以开放地接受任何人、任何关系的感觉。”

但事实上,这种“饮鸩止渴”的方式反而可能会让人陷入到强迫性重复心理模式,面对伤害不知所措,或许只有通过不断地体验失去,才有可能修复情感关系带来的创伤。

你试图用新人或新关系来填补上一段情感后的“寂寞空虚冷”。更可怕的是,你试图在新人或新关系上,重演上一段感情的模式,并试图通过不同的选择,来企图挽回上一段情感关系中的一切遗憾。

看似你进入了一段新的情感中,但实际你还是在上一段感情的场景中。你用对待上一任的态度来对待新对象,你希望用这一次的情感互动来弥补上一段情感的失败。

后来,你会发现,你并没有治愈那个受伤的自己,反而获得了更大的、反复的伤害。

你发现了吗?无论是靠“万能的时间“还是靠“新欢的刺激”,并不能让你走出情感伤害的阴影,反而会让伤害重复发生。

这是因为,你在治愈的只是情绪、感受和反应,这些只是伤害的表面浅层,那些让你痛苦的、绝望的、伤心的原因,那些藏在情绪背后的触发机制,那些深层伤害,并没有得到照顾和宽慰。你并没有获得真正从情感伤害中走出来的内生动力,同时你也并没有真的对伤害释然。

面对那些曾经伤害过你的人,也许你从来没有真正地原谅TA,你只是无奈地选择“算了吧”。

当然面对伤害,逃避是人的本能。逃避可以暂时让你获得平静,却无法让你成长。而成长则意味着蜕变,蜕变必然伴随着痛苦。

这个痛苦与被伤害的痛苦不同,这个痛苦是触及你身心深处的自省与反思,在自省和反思的过程中,我们也许需要面对那个最不堪、最懦弱的自己。

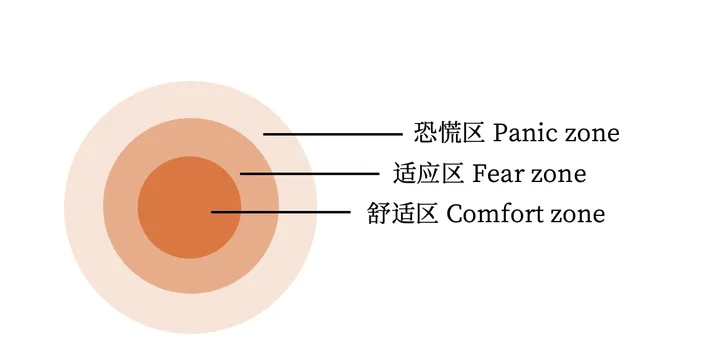

美国心理学家诺尔·迪奇将人们对事件的接受程度分为三个等级。“舒适区”、感到不适但不至于难受的“适应区”和超出能力范围,严重不适的“恐慌区”。

我们希望利用“时间”和“新欢”快速走出伤害,重返舒适区,却可能反而是我们逃避进入“恐慌区”的手段和方式。

毕竟“受到别人伤害”和“承认自己不足”相比,大多数人更偏向回避自我,而将问题指向他人。

那些被你忽略的深层情感伤害,由于从未得到治愈和面对,变成了暗礁冰山,埋伏在今后的每一段情感关系中,相比情绪的波动,这才是情感关系破裂后带给我们的真正伤害。

01情感深层伤害的本质:“难道我不值得被爱”的不配得感隐患我们通过与别人的情感链接,照见自己,确认自己的优点,确认自己的价值,确认自己是世界上独一无二的存在。

而情感伤害往往伴随着对方对我们的否定和贬低,情感伤害的发生也许让你开始怀疑自己存在的意义。

因为对方的不以为意,你处于情感关系的弱势方,不管你采取任何行为,对方都不屑一顾,不给你任何的正向反馈。

在很多情感受伤者的倾述中:

“为什么TA这么对我?”

“为什么我对TA那么好,TA还要伤害我?”

这样的自我苛责和自我疑问,无法得到对方的解答.

大多数受伤者自动将问题抛给自己:

“为什么我付出了这么多,还是无法获得我想要的幸福?”

不配得感由此产生。虽然不配得感通常是由长期的打击产生,但在短时间、高强度的情绪刺激下,在情感关系中被否定,付出得不到关注和尊重,埋下焦虑自卑等负面情绪。

在开始下一段关系时,“不配得心理机制”开始隐形地发生作用。为了维持长期情感关系,不得不委屈自己付出更多;或者,“因为我不够好”,干脆拒绝开始一段新的情感关系。

看不见,也不被你真正面对的不配得感,在暗影中逐渐生根发芽壮大,不仅影响你对情感关系的态度和看法,还可能会影响正常的社交,更可能为你种下自卑逃避的无意识。

在商业化社会中,衡量人的价值从多维度变成了单一维度。

即人是完成某种任务的工具,完成的事项越多,获得的物质回报就越多,人的价值就越大,否则人就没有价值。

情感关系亦然,恋爱中寻觅物质条件更好的对象,婚姻中达成有车有房有爱情的标签,亲子关系中实现骄傲或被骄傲的印证,等等诸如此类。

而情感伤害作为某种“被淘汰”的事件,比如“看看别人家孩子,再看看你”,“被分手肯定是你不够好”,“怎么不欺负别人,专门欺负你呢”。

当情感确认与现实价值挂钩,当具象的人的感情,变成可以被比较、被标价的货物,当情感伤害披着“因为你不够我标准里的好,所以我就可以伤害你”的外衣,被伤害的你价值观大概率会受到冲击。

在面对新的情感关系时,“互为工具化”的思维开始逐渐占据主导。

你试图从物质条件出发去面对情感链接,并将自己作为了某种“为了维持稳定关系”的工具。

爱的价值消失隐身,你开始习惯地把自己困在“有用”的角色中。而工具化的情感模式,虽然在表面上减少了生活中的不确定性和潜在冲突,但实际大概率导致个人内在的停滞,而情感也变成了你填补空虚、满足自我的工具。

在面对情感时,我们不可避免地会预设一些条件和标准,会受到一些世俗观念的影响,这导致我们总是为情感关系附加太多的东西,既要满足自己的情感需求,又想要符合大众语境导向。

当情感伤害发生后,被伤害的我们在经历了情绪冲击之后,如果不能真实面对自己抚慰自己,反而会对一些情感想象产生执念。

在这段感情中没有得到满足的,在下一段感情中一定要百倍千倍地弥补回来;在这段情感关系中受到损害的,一定要在另一个人或另一段关系中完成“报复”。

于是,情感链接从两个人的互动,变成你一个人的独角戏。你爱的不再是“具体的人”,而是一个抽象的只存在你臆想中的人,你链接的也不再是“当下的感情”,而是过去的伤痛感情。

从此,你为自己预设了某个特定的情感对象,框定了某种特定的情感模式,凡是符合你想象的就是好的,凡是不符合你希望的就是错误的。

在新的情感关系中,你毫无疑问会按照你的想象试图改造对方,从而导致一段段情感关系的失败。而这些失败会成为你的梦魇,促使着你更用力、更坚持在自己的想象中,去争取自己所谓的美好,一步步从“爱应如TA所是”的情感逻辑,走向“爱就是如我所愿”的执迷。

因此,如果仅仅将“不再痛,不再伤心”当作是走出伤害的标志,而忽略那些情感伤害对你的深层影响,这些曾经的伤害只会再次、高频率地出现在你今后的情感关系和生活中。

这样的你无法轻装上阵,只能背负着这些深层情感伤害面对新的感情,新的对象,再一次次受伤,再一次次痛苦。

那么,我们应该如何治愈深层情感伤害,真正从伤害的阴影里走出来,从伤害中获得成长,真正明白自己想要的,去迎接下一段美好的感情呢?

心理学家约翰·戈特曼用“情绪淹没”一词来描述在唤起无助感和威胁感的情况下,会出现的压力激素泛滥,这往往给人带来被淹没的体验,比如突然被背叛或经历分手等。

而这种生理上的唤醒,会使我们难以继续维护过往的生活系统,不再能理性地看待变化,还会失去对生活的掌控感。

因此我们在经历情感伤害时,所有的痛苦、绝望、不甘等情绪,其实只是我们内心在失控状况下启动的紧急心理防御机制,这种机制能保护我们,让我们可以通过情绪发泄获得心理平衡。

走出情绪,只是走出伤害的第一步,要彻底治疗好伤害对我们不外显的深层伤害,可以从下面三步方法,来告别伤害,去汲取成长,让我们变得更强大。

01识别:对情感伤害进行认知解离,重建认知伤害的理性角度很多时候,当情感伤害来临,我们感到痛苦,焦虑,其实是我们对自我的要求很高,当理想目标与现实情况之间存在落差,你一时难以接受,就会有很多负面的想法。

这正是“情绪淹没”最明显的标志,我们对事件的认知因情绪变得窄化,失去了过往对于正常情感经验的感知,不断地在情绪的带动下重温失败和被伤害的瞬间。

而所谓的“认知解离”,则是看见我们的伤害,而不是沉浸在伤害中,可以不带着主观情绪去描述客观事实。

因为越是失去冷静,任由自己被情绪淹没,我们就越难做出理性的思考,引发的行为也就会有失一贯的水准,不仅会让施害方自鸣得意,还会消耗我们更多的能量。

因此在面对情感伤害时,在发泄情绪后,我们要做的第一步是识别伤害的来源和性质。

在现实中,当情感伤害发生后,我们更偏向于将一切问题归咎在对方身上,认为是对方对不起自己,自己在情感中就是个百分百的受害者。因此愤世嫉俗,自怨自艾,甚至自暴自弃,沉溺在伤痛中,无法自拔。

但情感永远是两个独立个体人的互动和磨合,关系中的伤害大概可以分为三种来源,对方对自己的伤害、自己对自己的伤害,以及双方的互相伤害。

很多时候你在感情中太过感性,要么愿意为别人付出一切,同样也要求对方像自己一样毫无保留的付出;

要么自己设定考验标准,一定要对方按照自己的剧本来对待自己,一旦对方没有达到你的期望时,你大概率就会产生被伤害的感觉。

这其实是一种典型的“感情泛滥综合症”,明明是自己的一厢情愿,一旦没有获得满足,就会站在道德高地谴责对方,自己给自己创造被伤害的机会。

而由于双方的沟通不畅,本来是一件说清楚就可以的事,变成了双方情感的心结和芥蒂,因为彼此心里有了较劲的关结,逐渐把心结变成了互相伤害的匕首。

在情感中大部分的矛盾都是由于“信息不对称”造成,重要的不是发生了什么,而是在情感关系中,你和对方是如何感受这一件事的,所有的矛盾都来自于部沟通,大部分的伤害都来自不信任。

发现了吗?我们在情感关系中受到的伤害,并非百分百就是对方造成的,而是自己带给自己的,真正要走出伤害阴影的第一步,我们必须厘清伤害从何而来。

伤害,意味着绝望的情绪和被背叛的痛苦,我们对“伤害”的第一反应就是避免和逃开,我们希望自己的人生一帆风顺。

但事实是,我们的生活就是由许多大大小小的伤害构成的。

当伤害避无可避,我们怎么样面对伤害,伤害就会以同样的态度面对我们。选择逃开伤害,你会发现伤害无处不在;选择直面伤害,你会伤害也不过如此。

在心理学上“自我接纳”,是指个体对于自身、他人以及外部世界的积极开放包容的态度。自我接纳不仅意味着接受事物的本来面貌,理解并尊重事件的多样性,还包括直面自己的内心需求,认可并接受自己的不完美,并接受自己的现实表现的一种积极态度。

只有我们经历了识别伤害的第一步,能明确区分伤害时的情绪和伤害的来源时,我们才可以开始自我接纳。

接纳意味着我们承认并接受伤害的存在,并允许自己感受到痛苦和不适。毕竟谁遇到伤害,不会伤心绝望徘徊和迷茫呢。

同时,理性的认知到不管是来自自我、对方和双方的伤害,这其实是复杂的人性在不同情境下的外显。

通过三个层次,在认知上,我们通过“识别和认知解离”接受伤害不可避免的存在性和真实性;

在情感上,我们允许自己痛苦,包容自己在情感关系中的失败;

在行为上,我们有能力通过其他的情感关系或者自我疗愈方式,缓解伤害。

这并不意味着我们需要感谢伤害,圣母般地原谅伤害我们的人,但必须要承认,我们却很容易把他人给到的伤害的负面价值看得太重,甚至当成是全盘否定自己的自我批判。

不要把伤害,扩大到关于自己本性的批判,当在人生中他伤不可避免,我们不能允许自己这样攻击自己。

当你越来越具备平心气和接纳伤害的能力之后,但伤害过了几天,几个星期之后,你会发现原来那段情感关系并不是完全适合自己。

由此你看到了那个施害者的真实面目,而对于这个面目的接受程度,也会将给你揭示出,理智抉择的走向。

甚至你可以在这段受伤情感关系中,照见自己,看见那些原本看不见的,却对自己来说至关重要的原则和底线,那些隐藏在世俗和现实之下自己真实的情感需求,那些被自己忘却,但不愿意放弃的真实诉求。

看见自己,看见别人,也看见情感关系中的快乐与痛苦,更看见人性中的光明与黑暗,这些都是你在情感关系中获得的宝贵经验。

你无需感谢伤害和那些伤害你的人,你会发现真正值得感谢的是,那个坚强的、自我反思的、成长的自己。

情感关系中的伤害大多都是这样发生的,你和对方都希望在情感关系中索取能量,你和对方都希望掌控着感情的主动和走向,你和对方都希望把情感变成自己想要的那样。

在情感链接中,你和对方都倾向于将自己的需求、特点、感情和意志归因于他人,将一切的矛盾和纷争都推到他人而非自己身上。

心理学上的投射效应,揭示了在情感关系中,我们在理解他人和理解情感时会出现偏差,把自己的想象和意愿投射到现实关系中,而忽略了客观事实。

投射效应发生的原理在于,我们太在乎自己,而在某种程度上又太不在乎自己。我们太在乎的是自己的喜好、想象,而太不在乎的是自己的真实需求。

仔细想想很多时候,我们其实并不允许自己做自己,我们按照别人或世俗的期望,希望自己成为“一个成功的人”,而非成为“真实的自己”。

在这一过程中,我们势必会压抑自己的情感、需求,然后在别的地方去找补,那些被压抑被忽视的能量。

这时我们就会向外索取,恨不得别人能给自己一些失去的自己,紧接着也没法让别人做自己了。这其实是一种缺爱的负循环。

越是想要获得爱与关注,就会对“爱与关注”提高重视。

而“爱与关注”偏偏又是非常主观的感觉,有时候连我们自己都无法读懂自己,又怎么能要求别人时时刻刻地懂得自己呢。

如果对一段感情关系抱有极大的希望,那么大概率在情感关系中我们唯一得到就是失望,对方会因为我们的情感需求和情感压力,弄得疲惫不堪,最终走向崩盘。

这是因为很多人将“情感关系”当做是一种救赎,而情感关系从来不是对失去自己的救命稻草。情感关系是照见自己的一面镜子,通过情感关系,我们了解自己,并努力成为真实的自己。

通过“照镜子”,你不再去向对方索取,不再从伴侣那里得到自己想要的一切,而是需要你去不断认知自己,探索自己,你希望有一段什么样的感情,就推己及人,如果受到了伤害,只能证明那个人并不是适合你的人,如此而已。

是的,我们怎么面对和理解情感伤害,伤害就如何对待我们。

人生本来就是试错旅行,当我们太过执着结果,太过执着避免伤害,反而会受到伤害的“重点关注”。

当遇见情感伤害时,我们允许自己痛苦伤心,允许自己觉得没有希望,但请至少别放弃拥有希望的可能性,很多时候,人生的容错率,远超我们的想象。

我们经历情感,也在情感关系中经历自我成长,而自我成长,从来不是走向世俗的“成功与完善”,而是走向那个真实的自己。

当你不再把情感伤害当做是对自己的全盘否定,认识到世界、情感和他人的复杂性,经历本身就是人生的必修课,你会发现你早已走出了情感伤害的阴影,并做好准备迎接属于你的美好未来。

-END-

本文首发知乎平台:陈曼、王筱、张妍

侵权必究!