香港与东南亚之间的往来频繁。然而,如今若与香港人谈论马来西亚,他们首先想到的是名贵的猫山王榴莲;提及新加坡,必定会谈及宽敞的组屋住宅;谈及印尼,主要印象是最近在香港街头越来越多戴头巾的印尼女佣。这些印象大多表面而刻板,与香港人的日常经验相关。若进一步追问,往往无法获得更深入的了解。

那么,在猫山王榴莲还未能长途运输到香港、在新加坡刚开始建造第一代组屋、在印尼还没有大规模输出女佣的年代,香港本地的报纸上呈现了怎样的东南亚呢?

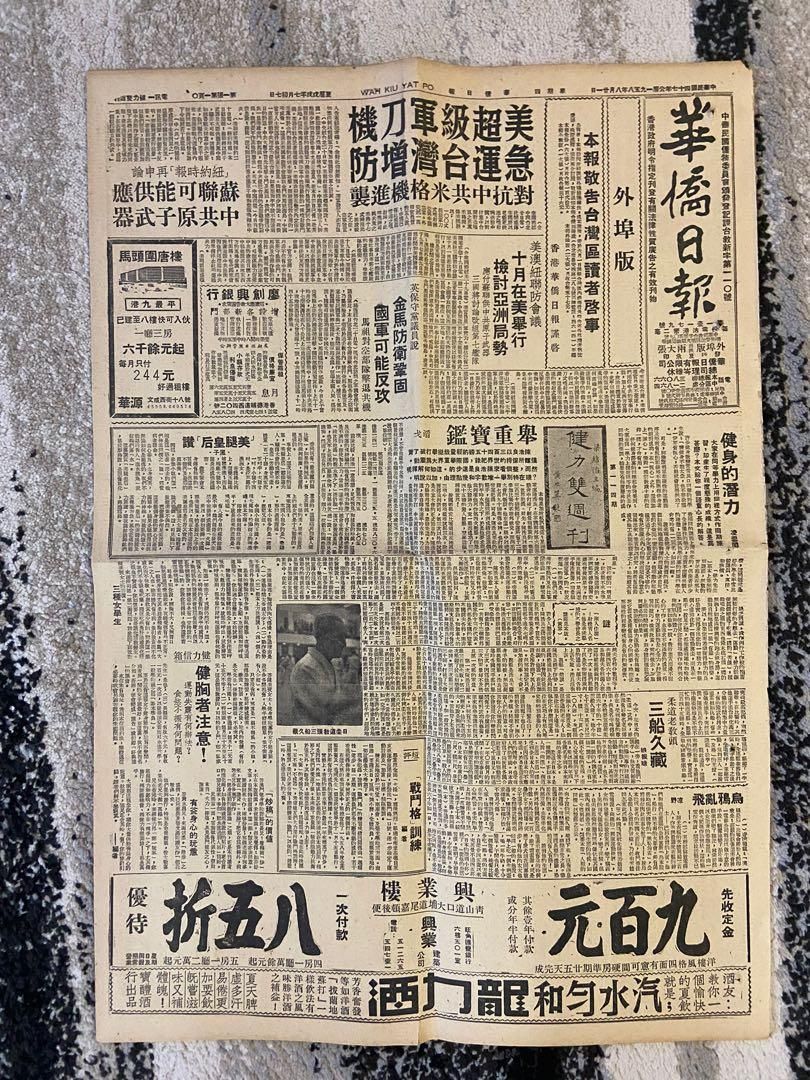

在香港岛的荷李活道,曾经存在一家出版了七十年的报纸——《华侨日报》。它创刊于1925年6月5日,是香港第一家每日出版的报纸。《华侨日报》由创办人岑维休、岑才生父子经营至1991年,因报纸盈利下滑,岑氏家族将其出售,《南华早报》收购,后来由香树辉接手。尽管经历了数年的改革尝试,但遗憾的是,它最终无法翻身,于1995年1月12日停刊。

这份报纸曾被许多学者、文化人认为是最能反映香港华人社会变迁的媒体。在研究《华侨日报》副刊的口述历史访谈记录中,岑才生曾提到,报纸的众多副刊中,有一栏由陈直夫主编的《东南亚双周刊》。他认为,这是最有特色的副刊之一。

这份双周刊创办于1951年7月19日,至于停刊日期,则没有确切的公告。目前所查到的最后一期是1986年12月25日(第751期)。虽然是双周刊,但并非严格按照每两周一期的频率。有时同一个月份会刊出三期甚至四期,而有时则会连续三四个月跳期。尽管如此,这个栏目仍然持续刊出了长达三十五年之久,选稿风格始终如一,版面严肃而少插图,文章题材广泛,尤其以经济和历史为主,展现出主编者的个人特色。

《东南亚双周刊》存在的1951-1986年间,是中国与整个东南亚地区发生剧变的时代。1950年代,国际上冷战氛围浓厚,持续了数十年。在香港北面的中国正经历着多次运动。面对当时封闭的中国,尽管香港被视为西方世界借以窥视的窗口,普通市民仍被国门挡在外。因此,本地报章需要寻找中国以外的内容,尤其是旅游、休闲等方面的版面。东南亚作为香港重要的发展区域,在很大程度上填补了这些空白。

然而,在这段时期,东南亚的许多新兴民族国家正处于建国初期,正在进行秩序重建。印尼、马来西亚先后发生了严重的种族对立和排华事件。在中南半岛,越战、柬埔寨内战等局部冲突接连发生,其中越战不仅持续时间长久,而且导致大量战争难民涌入香港,在60年代和70年代给社会带来了巨大的冲击。这些事件使得香港报章常常详细报道东南亚的近况,也给了民众更多了解东南亚各个领域的机会。

因此,在1950至1970年代,关于东南亚的内容绝不仅仅出现在《华侨日报》的《东南亚双周刊》上。从国际时事到经济趋势,航班信息、游记、旅行推介,以及旅行社和航空公司的广告,关于东南亚的内容几乎每日都有,几乎占据了报纸所有国际资讯的一大部分。

到了1980年代,这种情况发生了急剧变化。1976年中国文革结束,而1978年底则标志着改革开放的开始。到了1980年代中期,改革开放政策已经初见成效。紧邻中国的香港社会自然将注意力重新聚焦到北方。报纸上关于中国的内容也显著增加。

以《华侨日报》的旅游广告为例:在1975年,几乎没有去中国大陆的内容,而东南亚线路占了一半左右。但到了1986年,随着蒋经国开放老兵回乡探亲,香港不仅有相当一批旅行社提供“大陆游”服务,还有专门为台湾居民提供经香港前往大陆的服务。

在1986年底的旅游广告中,绿色表示去东南亚的线路,红色表示去中国大陆的线路,而蓝色则代表着代理台湾居民访问大陆的广告——红色和蓝色都是北上线路,其比重已经与东南亚线路相当。