1964年10月14日,中国在罗布泊试爆了第一颗原子弹,从此迈入有核国家的行列。此前西方一直叫嚣“中国没有能力研制核武器”,可惊天巨响与可探测的地震波无一不是核爆炸的铁证,更别说那多高耸壮观的蘑菇云了。但是西方不死心,众所周知,美国在日本投下的两枚原子弹是从飞机上扔下去的。我国第一颗原子弹采用的是“地爆”方式,虽然震惊世界,但还不具备真正意义上的核威慑、 核反击能力。一些媒体讥讽说“中国人的原子弹是有弹无枪”,意思就是中国虽然有了原子弹,但是不能实战化,只能摆在地上做实验。当时西方一些国家断言:中国要使原子弹武器化至少需要5年至10年。而我国从“地爆”到“空爆”仅仅用了1年的时间。回看首次“空爆”试验成功那惊心动魄的一幕,至今仍让人惊叹不已。

随着国际形势的变化和国际安全形势的严峻,中国政府认为核武器的建设是必要的。但是,在当时,中国距离拥有有效的核武器还有很长的路要走。因此,中国需要进行核试验来验证自己的核武器技术,以确保中国的国家安全。

1965年5月14日9:59:10,中国在新疆伊犁地区成功进行了首次空爆原子弹试验。当时,原子弹从飞机上发射出去,在空中燃烧并爆炸,形成一个直径约400米的蘑菇云。这次爆炸的威力相当于两万吨TNT的炸药,比之前中国在新疆一次地下核试验的威力要小。但这次空爆试验的成功为中国后来的核武器建设打下了基础。

研制原子弹初期已做空投准备早在1955年,新中国就下了决心、作了安排,总理指示空军“一旦原子弹的试制取得了成果,后面的戏自然要由你们来唱主角”,“随时拿出原子弹空爆试验的具体计划”。什么叫高瞻远瞩?这边原子弹八字没一撇,决策者就已经对原子弹实战化有了清晰的规划。其实,我国从1960年初正式开始研制原子弹时,就是按照用飞机运载空投的原子弹着手进行研究的。

1960年4月,科研人员开始进行原子弹外形设计。他们来到陕西某地兰州军区,参观调研了苏联制造的图-4和图-16轰炸机(空军后来将图-16轰炸机称为轰-6),对飞机的轰炸系统、炸弹舱、座舱等情况作了详细了解。

轰-6轰炸机

科研人员还与飞行机组成员进行了座谈,就利用轰-6飞机空投模型弹的有关问题进行了初步商讨。随后他们又到投弹训练靶场进行了调研。

1965年春节刚过,空军把空投原子弹的任务交给了空军独立4团。4团接到任务后,首先讨论的是采用哪种机型担任空投任务。讨论很简短,大家一致同意,使用引进自苏联的图-16轰炸机。

图-16由苏联图波列夫设计局设计,1952年首飞。采用两台AM-3发动机,最大起飞重量78.9吨,载弹量9吨。从体型与载弹量上看,图-16完全胜任携带原子弹空投的任务。同时图-16装有雷达照相机,可以拍摄投弹雷达上的图像,并有多台照相机可拍摄投弹效果。机型确定后便开始改装,承担空投任务的这架图-16编号50671。

图-16轰炸机在20世纪60年代初是我们国内运载能力比较大的机种之一。经过两年的努力,技术人员通过不断改进设计,并结合一系列风洞试验、飞行弹道试验,炸弹的外形最终被确定下来。1962年12月,轰-6飞机进行了空投1:1模型弹的飞行弹道试验,并取得成功。

不过,为了满足投掷原子弹的需要,飞机不能直接拿来使用,还需要进行改装,要加装投放原子弹的军械设备和电气系统、弹舱加温保温装置以及全机密闭防护等设施。

图-16

在飞机改装的过程中,各单位大力协同,密切配合,共同研究解决了许多技术问题。经过艰苦努力,就在中国第一颗原子弹爆炸成功的前1个月,即1964年9月,第一架图-16飞机改装完毕,经过高空飞行试验,改装质量良好。

接着,在1965年3月底,第二架图-16飞机的改装工作也得以完成,以备执行“空爆”任务。

飞机确定了,还要选择机组,经过层层选拔与民主推荐,选出独立4团副团长、第一飞行员李源一,与第二飞行员刘景新、第一领航员于福海、第二领航员刘景新、通信员孙兴官、射击员韩惠安这六名同志。其中李源一在抗美援朝期间的轰炸大和岛任务中荣立二等功,于福海是全团的技术尖子。

原子弹必须投入百米的靶心内在上世纪60年代,轰炸机都是投掷没有制导的炸弹,因此精度不高,平时训练要求炸弹落在距离靶心200米内。而空投原子弹则要求投到半径100米的靶标里,也就是说,精度比平常投弹要高。之所以如此要求,是因为在核试验中,要以靶标中心为原点,在不同距离上放置各类效应物,以及采集爆炸数据的器材,分析原子弹的毁伤效果以及辐射强度等。如果原子弹在离靶标很远的位置爆炸了,那么实验数据就不准确,事倍功半。

当时,我国进行“空爆”试验采用光学瞄准投弹,没有经验可借鉴,也没有资料可查。

空投原子弹的精度比空投航弹的精度要求提高了一倍,平时投航空炸弹距靶心200米以内就可以评优秀,但投原子弹必须距靶心100米以内,因为试验区的靶标周围每隔一定距离就修建、放置了房屋、桥梁、火车、兵器、动物等效应物,以检验冲击波、光辐射,放射性沾染的杀伤力、破坏力,距离投远了,科学数据就不准确了。

从万米高空看去,原子弹靶标小如硬币,天上差之毫厘,地面失之千里。为达到“百米”目标,机组成员废寝忘食、勤学苦练,总结经验、摸索规律。

担任第一领航员的于福海曾回忆说:“首长给我们下达任务,提出了要求,当初要求我们要以最大的干劲去完成这个任务。开始在训练的时候,走了不少弯路,大家的信心都不高,后来训练中我们把设备都改进了,投的方法也改变了一下,后来就投得比较好,大家都非常高兴。”

随着正式投弹的日子越来越近,训练成绩时好时坏,来自中央高层的关注越来越强烈,6名飞行员的心理压力也越来越大。

直接负责指挥“空爆”试验的副总参谋长张爱萍来到机组,传达了周总理和军委首长的亲切问候,临别时嘱咐机组成员:“精神一定不要紧张。能投到100米以内最好,投到200米以内也行,就是投到靶标外面也没什么大不了的,不过在效应方面取得的数据要少一点儿罢了。投到哪里算哪里,重要的是我们从中获得经验,为今后的核试验打下良好基础。”这让机组成员卸下了思想包袱,大家全力以赴地总结教训。

机组成员在接到命令后,开始艰苦的训练。在第一个月训练的最后一次飞行中,机组投下3枚试验弹,其中第三枚落在距离靶心35米处,这让大家信心倍增。但西北的天气风云莫测,一旦出现较为恶劣的天气,投弹效果就断崖式下滑。在一次轰炸训练中,飞机遭遇高空气流,投下的两枚弹都偏得离谱,其中一枚落在距离靶心2000米处,另一枚干脆消失了。随后的投掷250kg炸弹训练,炸弹距离靶心690米,差点把一座用于观测爆炸效果的桥炸断。

机组成员

成绩不理想,让人心也有些浮动,有人说于福海训练强度不够,有的说他是运气好才投出好成绩,还有的说于福海把一切寄托在好天气上。甚至有人说,干脆把机组都换下来,让预备机组上。

4团的政委、兰州军区空军的首长先后找他们谈心,让他们放下压力。机组重拾信心,他们一面加紧训练,一面看书学习知识、调整心态。机组提出,当飞机进入轰炸航线时,飞行员打开自动驾驶仪,这时自动驾驶仪会依照领航员的操作控制飞机。飞行中,当自动驾驶仪打开后,3分钟不到就会出现偏差,严重影响精度。当时独立4团仅有两架图-16,没法替换,也没有苏联方面的专家指导。但是机务人员经过不懈努力,居然用一根旧降落伞上的橡皮筋就解决了问题。

土办法虽土,但还真好用。在完成了一系列准备后,正式投弹走上日程。张爱萍将军来到机组,对他们说要放下包袱,“投到哪里算哪里”。1965年4月28日,机组进行了一次冷爆试验,投掷一款外观与重量与原子弹相同,但是装普通炸药的炸弹。冷爆炸弹最终的爆炸点距靶心水平距离为96米,满足试验要求。

此次冷爆弹投掷成功,标志着可以进入原子弹的实弹投掷。

原子弹空爆离靶心只有40米1965年5月13日傍晚,指挥部下达了空投命令;次日4时整,机组人员进入现场,开始准备;7:54,张爱萍下达了起飞命令。

5月13日,机组接到了第二天投掷原子弹的任务。5月14日上午,6名机组成员驾驶编号为50671的图-16装载着原子弹起飞。经过十几分钟的飞行到达试验空域,根据事先安排,飞机要连续三次进入轰炸航线,确定目标位置,在第三次进入轰炸航线后,通信员孙兴官向地面发出请求投弹的请示,地面司令员成钧下达了投弹的命令。9:59:10,原子弹脱离飞机,几吨重的炸弹落下去后,飞机忽的一下向上窜了不少。

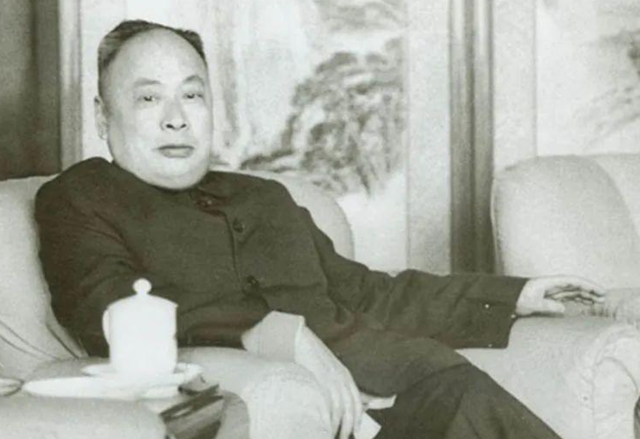

于福海

于福海向下望去,只见白色的炸弹正在下落,而他的瞄准器依旧死死对准靶心,他相信这是一次成功的投弹。机组拉下遮光罩,加速逃离。上午10时整,原子弹爆炸,此时飞机距离原子弹19公里,很快,原子弹的冲击波让飞机不断抖动。这在平常,机组成员会叫苦不迭或者不断骂娘,但是今天,这标志着他们成功的完成了任务,胜利的喜悦让他们忘记了颠簸带来的不适。地面观测得出数据,原子弹爆炸点距离靶心水平距离仅40米,绝对是一次无可挑剔的投弹。此时距离西方嘲笑中国有弹无枪仅过去半年多。

机组降落后,6名功臣被张爱萍带到北京接受嘉奖,并分别为他们记了一等功、二等功。可惜的是,空军司令刘亚楼在1965年5月7日去世,没能看到这一壮观景象。2005年,当年投掷原子弹的50671号图-16轰炸机,被拆运到北京航空博物馆,在那里完成了组装,并在2006年开始对外公开展览。

这次试验的成功,标志着中国已成为拥有核武器并能进行空投的国家之一。中国的国防实力得到了显著的提升,也标志着中国已经走上了成为世界强国的道路。同时,这次试验也为中国后来的核武器建设提供了必要的支持,提高了中国在国际事务中的话语权。