文/夏明星 徐化从

1949年4月20日晚,京沪杭战役发起,解放军百万雄师强渡长江,国民党军长江防线迅速土崩瓦解。京沪杭战役作战目标京(南京)、杭(杭州)相继于4月23日、5月3日解放,下一个作战目标自然而然指向沪——上海,遂有解放上海之役!

一、“对上海采取完整接收,宁可让敌逃窜”

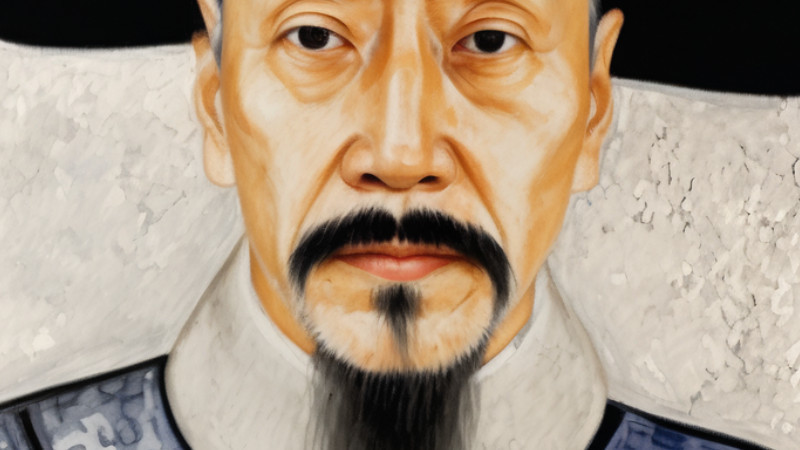

上海,位于东海之滨,濒临长江出海口,当时人口600万,是中国最大的城市和经济中心,又是帝国主义侵华的主要基地,战略地位极为重要。此时,集结在上海的国民党军队,是京沪杭警备总司令部头目汤恩伯指挥下的8个军25个师,另有30余艘军舰、120余架飞机,实力共20余万人,仍有负隅一斗之力。

4月27日——南京失守4天之后,已经宣布“引退”的中国国民党总裁蒋介石再次披挂上阵,乘坐军舰到黄浦江亲自部署上海防务,要求汤恩伯务必坚守上海6个月。他企图利用上海的特殊地位,挑起国际争端,促使帝国主义武装干涉,借机卷土重来。

◆解放军日夜兼程,向上海进军。

这时,经过国民党历年经营,上海市区内外遍布3000座美式碉堡、4000个钢筋水泥永备工事、1万多野战卫星工事、2万多颗地雷!在此基础上,汤恩伯以6个军共20个师,配属坦克、装甲车,守备黄浦江以西主要市区及外围太仓、昆山、嘉兴、金山等地;以2个军共5个师,守备黄浦江以东地区;另以驻沪海军、空军协同防守。其防御重点置于浦西市郊吴淞、月浦、刘行、杨行和浦东高桥、高行等地区,借以屏障市区及位于黄浦江、长江交汇点上的吴淞,保障出海通路。

由于可守可逃,汤恩伯大言不惭:上海防御阵地“比斯大林格勒还强固33%”。他疯狂叫嚣:“要让上海成为一次大战中的凡尔登、二次大战中的斯大林格勒!”

正因为上海之战非同小可,从北平中共中央到香港各界人士,从华盛顿到莫斯科,都把关切的目光投向当时中国最大的城市——上海。在中共七届二中全会上,毛泽东意味深长地指出:进入上海,中国革命要过一大难关。难在何处?陈毅后来解释:当时担心三大危险:一是我们打上海,美国出兵干涉;二是我们把上海打烂了或接管搞不好,进城后停工停电,大混乱,上海变成一座“死城”;三是入城部队纪律不好,被上海人民赶出来。三种假设中,只要有一种竟成事实,便会使国内国际局势受到牵动。

对于第一种危险,毛泽东气定神闲。1949年1月,在西柏坡召开的中共中央政治局会议上,罗荣桓发言说,美国可能在青岛、上海、广州增加海军陆战队,暂观中国内战风向。这种情况在部队中是必须回答的,但很难回答。这时,毛泽东霸气插话:很希望美出兵三十个师。当罗荣桓谈到部队中对于树立必胜信心及美国不可怕的系统宣传不够时,毛泽东又插话:现应宣传准备美出兵三十万,我再消灭之。(见《罗荣桓军事文选》)对于美国,毛泽东一以贯之:战略上藐视,战术上重视。对于游弋在上海黄浦江上的外国军舰,毛泽东的态度是:一不害怕;二不招惹。其实,美国对人民解放军也是相当忌惮。4月26日,停泊于上海的几艘美国军舰及海军陆战队就主动撤至吴淞口外,两艘英国军舰也随之撤出。

更严重的是第二、第三种危险。如果把上海打烂了或没有能力接管,或因军纪不好被上海人民唾弃,将给中国共产党和人民解放军脸上抹黑。所以,在此情况下要攻占上海,同时又要严格保存市区建筑,保证工厂、电力、交通等设施的完好,就绝非易事了。在参与部署解放上海这场大战的时候,陈毅曾用形象的语言对大家说:“为了实现军政全胜的要求,既要保护人民的生命财产,完整地解放上海,又要歼灭敌人;既不能用赶鸭子的办法,让敌人毁城跑掉,又要防止敌人久踞上海烧杀掳掠,人民遭殃。大家要把解放上海市区的战斗,比喻是在瓷器店里打老鼠,既要打到老鼠,又不要损坏了店内的珍贵瓷器。”

根据《京沪杭战役实施纲要》,解放上海由第三野战军负责实施,第三野战军一直负责战役指挥的副司令员粟裕,自然成为汤恩伯的头号对手!

◆上海战役前态势图。

在筹划和部署京沪杭战役过程中,粟裕始终坚持“实现军政全胜”的要求。1949年4月6日,在江苏泰州白马庙作战会议上,他甚至明确提出:“对上海采取完整接收,宁可让敌逃窜。”就是说,为了和平、完整接收上海,可以放汤恩伯集团一条生路!

二、毛泽东一度认为“上海和平解决之可能性甚大”

毛泽东同样希望和平接收上海。1949年4月27日,他致电渡江战役总前委、第三野战军领导人粟裕、张震等,认为上海有和平接收可能,要求三野不应过于迫近上海,应抓紧做好和平进驻准备。

这份电报的大致内容是:一、三野部队要准备接收上海,以便在上海敌军假如迅速退走,上海人民要求解放军进驻的时候,不致毫无准备,仓促进去,陷于被动;二、如果驻沪美国军舰撤退,上海外围杭州又受威胁,加上上海资产阶级不赞成在上海打仗,国民党在沪军队有迅速撤走可能,上海和平解决之可能性甚大;三、为了多有一些准备时间,不使国民党军过早退出上海,第三野战军不应过于迫近上海。同时,争取在数日内完成进驻上海的准备工作,以便在国民党迅速退出上海时,我军亦不至毫无准备地仓促进去。

◆粟裕、张震关于围攻上海的部署给中央军委的电报。

4月29日,根据中央军委上述指示,粟裕、张震做出两手准备,电呈中央军委:一、考虑到蒋介石、汤恩伯可能不会轻易放弃上海,他们指令三野第9、第10兵团厉兵秣马,做好攻占上海的作战准备;二、为使汤恩伯在上海稳住一时期,要求第9、第10两兵团分别在吴兴以南、苏州以西地区集结,进行城市政策和外交政策教育,部署接收城市的各项准备工作。

4月30日,中央军委复电粟裕、张震并总前委:一方面表示“部署甚妥”,一方面对和平接收上海仍然抱有希望:“请迅速抓紧完成占领上海的准备工作,以便在一星期以后假如汤恩伯从海上逃跑时,你们能够主动地有秩序地接收上海。”

不过,蒋介石始终不肯放弃上海,从而决定了汤恩伯集团的覆灭命运。

当时,粟裕分析敌我态势和全国战局,认为解放上海之战有三种可供选择的打法。

第一,围困战法。上海有600万居民,生活资料依靠外地运入,尤其是粮食和煤炭,所需数量很大。如果长期围困,不仅人民没有吃的,工厂机器不能运转,连自来水都没得喝,人民的生活将陷入绝境。而敌军则有海上通道,我们围不死。从战略上考虑,我军渡江以后,应当力争迅速解放全国。所以,长期围困的战法是不可取的。

第二,选择敌人防御薄弱的苏州河以南实施突击。这一战法,虽避开了敌人设防的重点吴淞,伤亡也可能减少,但主战场将在市区,城市会被打烂。所以,这一战法也不可取。

第三,把攻击的重点放在吴淞,钳击吴淞,暂不攻击市区。这样可以封锁敌人海上退路,并迅速切断敌人抢运上海物资的通道。如果敌人要坚守下去,必将为保护其唯一的海上退路而集中兵力在吴淞周围与我军决战。如果出现这一情况,就可避免在市区进行大规模的战斗,使城市少受破坏,达到完整接管的目的。

粟裕权衡利弊得失,认为第三方案是最佳方案。根据上述指导思想,他和张震作出准备攻占上海的部署,于5月1日电令第9、第10两兵团执行,并报总前委、中央军委。

5月3日,从战略全局考虑,毛泽东并不急于进占上海,他致电总前委、中共华东局并粟裕、张震,明确要求:5月10日以前,不要去攻占上海,以便有10天时间做准备工作;5月10日以后,则应作两方面的计划:一是假定汤恩伯在10天内由海上退走,上海成了无政府状态,解放军只好前去占领;二是拖长时间至半个月或二十天或一个月再去占领。只要汤恩伯不走,就应如此。

◆人民解放军自浦东渡过黄浦江准备进入上海市区。

5月4日、6日,根据中央军委指示,粟裕先后主持召开三野前委会议,布置上海解放后的接收工作和警备工作。解放上海的各项准备工作随即全面展开。

5月6日,中央军委电示:粟裕、张震即行部署于5月10日以后、5月15日以前数日内先行占领吴淞、嘉兴两点,封锁吴淞江口及乍浦海口。毛泽东亲自起草的这份电报,一是为了断绝上海敌人逃路,使上海物资不致大批从海上逃走,二是迫使用和平方法解决上海问题成为可能。直到此时,毛泽东仍然希望以小战屈敌,争取总体上和平解决上海问题。但是,国民党选择了顽抗到底。

三、经10天的外围和近郊作战,守敌淞沪外围防御体系土崩瓦解

中央军委关于先行占领吴淞、嘉兴两点的指示,与粟裕设想的第三种打法不谋而合。粟裕、张震随即作出具体部署,于5月7日巳时(9—11时)上报中央军委和总前委。他们提出,集中第9、第10两个兵团8个军于5月12日和13日发起攻击,首先扫清上海郊区敌人据点,然后从两翼迂回钳击吴淞口,切断敌人退路,阻止敌人抢运物资或提前逃走,并准备下一步会攻上海或在和平解决时进入市区警备。他们判断,截断敌人海上退路后,敌人可能经南汇、川沙撤退。如果出现这种情况,就以2个军进入浦东,切断敌人退路。中央军委于5月8日复电:同意上述部署,请即照此执行。

5月8日,粟裕率领三野指挥机关进驻苏州。10日,粟裕、张震发出《第三野战军淞沪战役作战命令》(京字第3号)。

战役预定分两个阶段:

第一阶段,从5月12日起,两翼迂回,钳击吴淞,切断敌人海上通路;

第二阶段,待接管上海的准备工作就绪后,向市区发起总攻,全歼守敌或迫敌投降,解放全上海。

命令规定,在进入市区作战时,力争不使用火炮等重武器,尽量减少城市建筑物的破坏和人民生命财产的损失。

5月12日,第9、第10两兵团向上海外围守敌发起进攻,主要箭头指向吴淞,上海战役正式打响。

◆解放军向西藏路桥北的残敌冲击。

浦西方面,攻击部队直指月浦、刘行、杨行。月浦镇守军依托坚固的工事,在舰炮、飞机支援下拼死顽抗。13日清晨,第10兵团第29军部队攻占月浦部分前沿阵地;14日黄昏,该军第87师3个团分别从西、北、东三面猛攻;15日拂晓,该师终于占领月浦街区。这时,汤恩伯闻报月浦、刘行失守,杨行告急,急调驻守市区的第75军反扑月浦。

激战至5月15日,攻击部队伤亡8000余人,仍然与守敌对峙在月浦、刘行、杨行一线,没有取得大的进展。国民党中央社大吹“国军胜利”,参战部队也有人说泄气话,然而三野司令员陈毅却对军、师指挥员们说:“敌人这些防御工事帮了我们的忙啊,他自恃有本钱固守,才可能将市区部队调出来增援外围,我们是将计就计!”果然,随着解放军在月浦、刘行、杨行等地步步推进,在浦东直逼高桥,汤恩伯终于沉不住气,将驻守市区的3个军陆续调援月浦、高桥,方便了解放军各个歼灭。

粟裕分析战场情况,认为要加快战斗进程,就必须改进战术,采用锥形队形,力求打开几个缺口,乘势插入守敌之纵深。5月15日、16日,他和张震连发两电,调整作战部署,下达战术指示,有针对性地指出:

对敌人永久性设防阵地的进攻,必须周密组织,选择敌突出、薄弱部与结合部,楔入其纵深,从敌侧背或由内向外打;集中火力轰击其一点,挖交通壕接近碉堡,以小群动作,轮番攻击;充分发挥炸药的作用,以炸药包开路;发挥孤胆精神,纠正集团进攻的方式。

根据这一指示,各部队总结经验教训,改变进攻方式,最终于5月22日前在浦西方面控制刘行,与敌相持于月浦、杨行。浦东方面,解放军推进迅速,至23日下午,成功封锁了高桥以东海面,部分达到了封锁黄埔江的目的。

近10天的外围和近郊作战,解放军完全击破了汤恩伯苦心经营的淞沪外围防御体系,解放县城10余座,攻克重要据点100多处,挺进100多公里,部分突破守军主阵地,生俘敌2万多人,取得了重大胜利。外围作战结果,迫使汤恩伯将主力集中于吴淞口两侧地区,使市区兵力更加空虚,为攻城部队发起总攻,消灭守军主力于市郊,攻占上海市区创造了有利条件。

四、“有敢进入(黄埔江)并自由行动者,均得攻击之;有向我发炮者,必须还击”

在上海外围作战中,解放军发现在黄浦江内有外国军舰载运国民党军队逃出吴淞口,或炮击解放军阵地。粟裕两次报告中央军委、总前委,请示处置办法。5月20日,毛泽东断然电示粟裕并告总前委、二野领导人:

黄浦江是中国内河,任何外国军舰不许进入,有敢进入并自由行动者,均得攻击之;有向我发炮者,必须还击,直至击沉、击伤或驱逐出境为止。

中国及外国轮船为敌军装载军队及物资出入黄浦江者,亦应攻击之。

基本精神还是,一不害怕,二不招惹!攻城部队坚决执行,对侵入黄浦江向我军开炮者坚决还击,显示了保卫中国领土领水的坚强决心。一直游弋于吴淞口外的美、英等国军舰迅速溜之大吉,蒋介石集团挟洋自重、借刀杀人的企图,连同帝国主义的炮舰政策一起宣告破产。

根据中央军委和总前委指示,粟裕、张震于5月21日上报总攻上海的作战部署。第一阶段,全歼浦东地区之敌,控制黄浦江右岸阵地,封锁敌人的海上逃路。第二阶段,夺取吴淞、宝山地区之外围碉堡,完成对苏州河以北地区敌军之包围。第三阶段,聚歼包围圈内之敌,达成解放上海全区之目的。

5月22日,中央军委复电指示:同意攻沪部署,望即照此执行。

粟裕随即发出《第三野战军淞沪战役攻击命令》。

上海破城在即,美军会不会大举干涉?对此,毛泽东早有安排,这就是以强大的二野为战役预备队,随时准备反击美军可能的干涉。5月23日,他在给总前委及二野、三野领导人并告一野、四野领导人的电报中,就胸有成竹地指出:二野目前任务是准备协助三野对付可能的美国军事干涉,此项准备是必需的,有此准备即可制止美国的干涉野心,使美国有所畏而不敢出兵干涉。事实上,整个上海战役期间,美军始终没敢造次。

◆上海战役中,人民解放军向上海邮政大楼发起冲锋。

解放军战刀高悬,汤恩伯预感末日来临,竟然偷偷带着少数人逃离上海市区,逃到吴淞口外的一艘军舰上。上舰之前,他委任第51军军长刘昌义为淞沪警备司令部副司令,让他指挥残余守军掩护撤退。刘昌义看到如此残局,心灰意冷之余,开始思考自新之路。

5月22日,粟裕接到敌情侦察报告:汤恩伯率领一部兵力已经逃到吴淞口外的军舰上,苏州河以北之敌正向吴淞收缩,苏州河以南只剩下5个交警总队。他判断,敌人将从上海撤退。于是断然决定,23日晚上提前发起总攻,第一阶段与第二阶段计划同时进行。同时,他再次提醒攻城部队:为了不打烂城市,进入市区作战时,尽可能不使用重炮轰击。

5月23日夜,攻城部队各部从四面八方向上海守敌发起总攻。当日,上海守敌全面退却,攻城各部迅速追击,大胆楔入敌军纵深,快速跃进,勇猛穿插,迂回包围,聚歼逃敌。

5月25日夜,经一日两夜激战,第27军、第23军和第20军分别攻进上海市区,占领苏州河以南地区,乘势向苏州河以北进击,很快战斗进入关键时刻。

当时,国民党青年军第37军第204师盘踞苏州河北岸,依托高大建筑物负隅顽抗,严密封锁苏州河面,阻止解放军部队前进,部队伤亡很大。第27军各师纷纷打来电话,要求解除不准使用重炮轰击的禁令,第27军军长聂凤智牢记陈毅叮嘱,坚决不准使用重炮攻击,要求部队改变战术手段。经过发扬军事民主,第27军“济南英雄团”一名指导员带着两名战士,从一条臭水沟进入苏州河,利用阴天黑夜涉水过河,突然冲进敌军指挥所,俘虏了蒋军第204师副师长,迫使第204师师部和3个营1000多人投降,突破了敌苏州河正面阵地。

5月26日凌晨,第27军与中共上海党组织互相配合,促使国民党淞沪警备司令部副司令刘昌义率领所部4万余人投诚。第27军通过他们的防区越过苏州河,于27日凌晨肃清苏州河以北、九龙路以西国民党守军。

五、“说不入民宅,就是不准入,天王老子也不行”

5月26日下午,固守在闸北电厂的国民党青年军230师还在负隅顽抗。硬打怕破坏了电厂水厂;开展政治攻势,一时又找不到线索,我攻城部队一时陷入两难境地。

陈毅问明这个师是川军,是副师长许照在指挥。陈毅有了把握:“那好,你们查查陆军大学教授蒋子英的下落,他当过许照的教官,让他出面劝许照投降。”蒋子英的电话号码很快被查出。5月27日上午9时,第230师8000多人缴械投降。至此,上海市区完全解放。6月2日,解放军攻占崇明岛,上海战役结束,京沪杭战役完美收官。上海国民党守军20万人,除汤恩伯率领5万余人乘船从海上逃走以外,其余15万人悉数被歼。

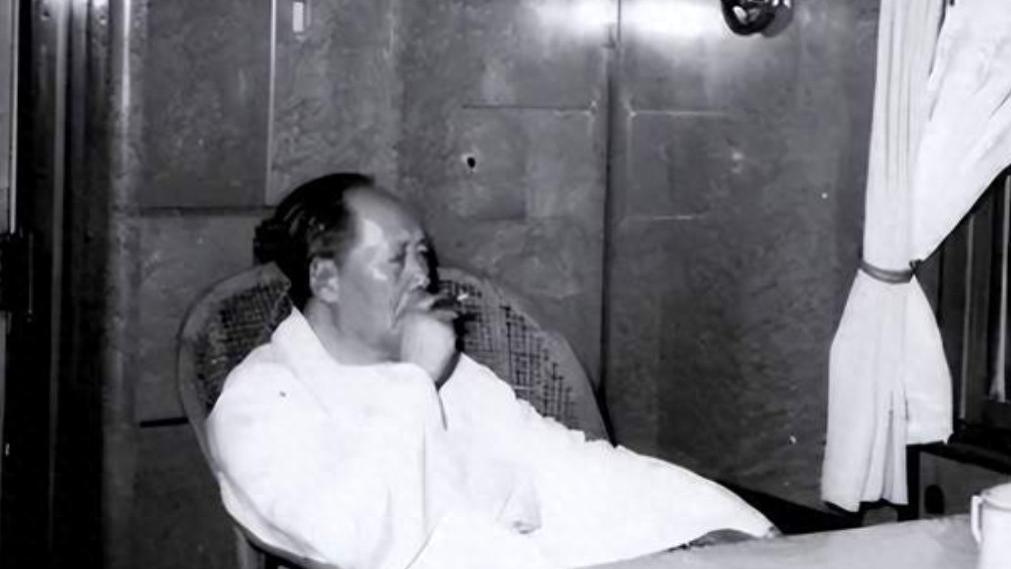

◆进入上海后,解放军严守纪律,不入民房,在街边露宿。

新生的上海市,电灯是亮的,自来水未停,电话畅通,工厂学校保护完好,这奇迹也应归功于党的另一支队伍——上海8000名中共地下党员和广大进步群众。正是有他们冒着生命危险护厂护校、策反敌军、散发传单、输送情报,上海才得以完整地回到人民手中。

上海解放,解放军严格执行入城纪律。之前,野战军司令员陈毅严格地强调两条:一是市区作战不许用重武器;二是部队入城后一律不得进入民宅。

《陈毅传》记载:一天,陈毅抱着几本古书找到城市政策组成员曹漫之,说史书上有过军队“不入民宅”的记载,你查一查。后来《入城守则》草案便列上了这一条。对此,有些干部想不通,说遇到下雨、有病号怎么办?陈毅坚持说:“这一条一定要无条件执行,说不入民宅,就是不准入,天王老子也不行!这是我们人民解放军送给上海人民的‘见面礼’!”

总前委讨论了《入城守则》草案,一致肯定“不入民宅”的规定完全必要,上报中央军委,得到毛泽东的高度赞扬。

枪声停息后的第一个清晨,当市民们打开家门时,惊奇地发现马路两边湿漉漉的空地上,睡满了身穿黄布军装的解放军战士。英勇攻取了大上海的胜利之师,却酣睡在大马路边,这旷古未有的景象强烈震撼了上海市民群众。

毛泽东认为上海之役打得漂亮。1949年11月27日,他致电刘伯承、邓小平等,建议重庆之战可以借鉴上海战役,适当放缓节奏,以利吸引较多敌人据守重庆,而后聚而歼之,争取打一个类似“聚歼汤恩伯于上海那样的好仗”。

上海解放,是继南京解放后又一件轰动国内外的大事,不仅在军事上取得了伟大胜利,在政治上也取得了伟大胜利。正如当时新华社时评所指出的:上海解放,表示了中国人民无论在军事上、政治上和经济上都已打倒了国民党反动派,结束了国民党20余年的反动统治;也表示了中国人民已经确立了民族独立的基础,结束了百年来帝国主义侵略奴役中国人民的历史。

本文为《党史博采》原创

未经许可不得转载

侵权必究

维权支持:河北冀能律师事务所