引言:

酒起源于古代,从诞生之日起就以诗的形式出现在大众面前,无论是曹操的《短歌行》,还是李白的《将进酒》,亦或是苏轼的《水调歌头》,酒与诗交叉在一起,将诗人的真实情感抒发的淋漓尽致,甚至把酒文化的发展也写了进去。

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

说到有关酒的故事,不得不提到“仪狄作酒”和“杜康造酒”,这是民间流传范围最广次数最多的两个版本。早在先秦时期,就有史官在典籍中记录,夏禹时期的仪狄发明了酿酒。对比,《吕氏春秋》也曾提过酒的发明者是仪狄。不过,《初学记》在先秦典籍的基础上,又引出了一位新的人物,那就是杜康,又名少康。

据资料记载,杜康是夏朝的第一任君王,同时还是与仪狄齐名的酒的发明者。不过,他们酿造的酒是两个不同的品种,仪狄酿出来的酒醪在古代被称作“醴”,现代叫“醪糟”,是汁滓掺杂在一起的甜米酒。杜康酿出来的酒采用的是“秫”,也就是粘高粱,因此,他的酒又可以叫做“高粱酒”,与仪狄发明的完全是两个不同的东西。

酒和诗从先秦时期就有了联系。夏商周时期的酒主要用在祭祀活动中,“为酒为醴,烝畀祖妣”说的就是以酒祭祀,要把美酒献给各位祖先,让他们尝尝这味道。说到这里,就必须提到《诗经》中关于酒的句子,有学者粗略估计,三百零五篇《诗经》里,带有“酒”的诗句就有六十三次,除去《小雅·丰年》里的祭祀作用,酒在其他诗句里被挖掘了新的功能。《小雅.鹿鸣》中的酒被当作交际工具,《小雅.鱼藻》中的酒被用于取乐……诸如此类的例子不计其数。

汉朝以后,古人将酿酒技术重新改良,与此同时也发明了很多新的品种,除了上述提到的米酒和秫酒,汉朝先后出现了果酒、桂花酒等一系列品种。酒的种类增多,从另一角度也说明了酒文化的兴盛与发展迅速。汉朝史料有过记载,不管是皇室贵族,还是普通的平民百姓,凡是婚丧嫁娶的人家,都会用酒待客,并且以豪饮的方式聊表心意。

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。

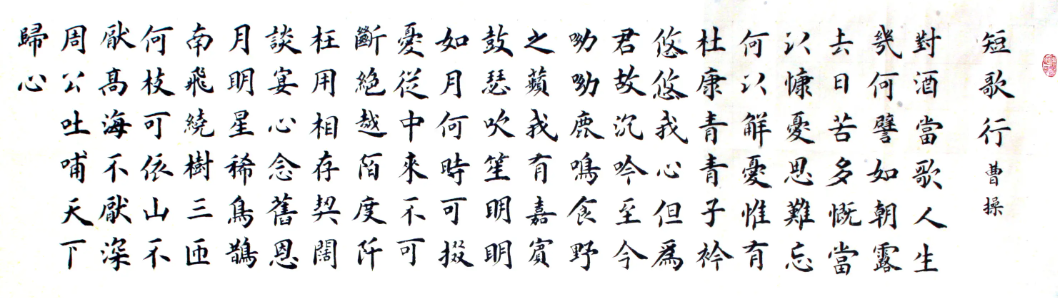

将酒写进氏里的作品比比皆是,要说最有名气的莫过于曹操的《短歌行二首》。第一首是以宴会歌唱的形式,抒发了作者的思想感情和雄心壮志,另一首是以史事表明自己只有扶佐汉室之志,决无代汉自立之心。诗中关于酒的描写有两处,一句“对酒当歌”,一句“何以解忧,唯有杜康”。

曹操用设问的手法来自己对人才的渴望,可细细品味,明显能读出他是在借酒消愁,而这也是酒除祭祀与取乐外的第三个功能。或许连曹操自己都想不到,自己的作品会在在创作完后流传几百年,而且还解锁更新了酒的新功能。

古代的文人墨客普遍自带滤镜,笼统区分的话,就是两种不同的风格:庄子“不谈恋权贵”的洒脱以及屈原式的“忧愁”。“忧”国家与百姓,也“忧”自己面临的处境。在当时那种混乱的环境下,不同的“忧”合二为一,导致文人迫不及待的需要抒发情绪,因此,酒的出现恰好满足他们的需求,也凭借方便快捷的特点在众多发泄方式中崭露头角。

酒在魏晋时期非常盛行,特别是有些名气的人,比如“竹林七贤”。三国魏正始年间,身处乱世的嵇康、刘伶、阮籍、阮咸、山涛、向秀、王戎七人,因报国无门,无法实现心中壮志,经常聚集在竹林里饮酒狂歌,其中一个叫刘伶的人,是个出了名的酒鬼,只要喝过瘾还要发发酒疯,没有一点名士的样子。他听闻杜康在白水有家酒楼,慕名而来,刚到门口就看到对联上写着“不醉三年不要钱”。

刘伶对酒的喜好几乎疯狂,根本受不了这种刺激,结果三杯下肚就晕倒过去,直到三年后才醒了过来,此后民间流传着他的各种故事。魏晋的文人喜好饮酒,但酒对于他们来说,只是创作的调味品,直到陶渊明出现,才真正让酒与诗达到了一定境界。

年少不知韶光贱,阶前月桂醉春深。

身为田园诗派的先驱,陶渊明在《五柳先生传》中“性嗜酒”“不吝情去留”写到自己嗜酒是出于天性,并不是放荡纵酒,自我麻醉。然而,陶渊明的爱好与家庭条件相比又非常矛盾,正是因为不贪慕虚荣,导致他家境贫寒,只有在亲友请他时,才能喝酒尽兴。

饮酒是他生活中不可缺少的一部分,所以他将生活写进诗里。不完全统计,陶渊明一百四十二首诗里,以酒为主题的有十二首,涉及到酒的有五十六首,是作品总数量的十分之四。陶渊明的诗把酒上升到精神层面,从他往后的所有诗词中,酒不单单是一种饮品,更是一种文化意像。

从魏晋的动荡出来,在五代十国的割据分裂中接受洗礼,酒诗迎来了历史上的高光时刻,如果把古典诗词说成是一幅画,那唐朝绝对是其中最耀眼的一笔。社会稳定,经济独立,都为文化的繁荣发展奠定了基础,进而衍生出一批又一批的优秀诗人,其中李白就是典型代表。

李白对酒的的热爱程度人尽皆知,即便是没听过不了解他的人,看到他的《将进酒》也能知道他喜爱喝酒。继竹林七贤之后,李白为成了酒的知己。李白与陶渊明都喜欢在喝酒后创作,不过,陶渊明是借诗入酒,而李白是借酒入诗,酒是辅佐他的一个工具,是伴他度日的朋友与情人。李白会在醉酒的情况下写诗,但他不会因为写诗专门去饮酒。不过,他流传下来的诗里,大多数都是饮酒之后所作。

“仰天大笑出门去”、“钟鼓馔玉不足贵”、“举杯邀明月,对影成三人”……都离不开酒。李白把酒和诗结合为最美组合,在他的创作生涯中成为最大的亮点。杜甫在自己的作品中也提到过李白,对于李白,他用“饮中仙”来形容他的一生,也完美的诠释了李白与酒的渊源。

李白习惯在诗里饮酒,杜甫作为他的好友自然也离不开酒,就比如他那首被誉为“七律之冠”的《登高》。“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。”当时的杜甫艰难困苦,一身抱负难以实现,再加上好友李白、高适相继离世,所有的这些就像浓云希一样密布在他的心里。这里的“酒”以以往多了一分风吹雨后的心酸与苦闷。

《闻官军收河南河北》是杜甫另一首关于酒的文章,其中“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,听到战乱结束必须要饮酒庆祝,饮的诗对国家未来的美好期待。情感奔放,字字句句都透出了一个“喜”,从这两句诗中,我们似乎身临其境,同样感受到安史之乱平定时,杜甫迫切渴望回乡的喜悦之情。这首诗被称为杜甫生平第一快诗,这个“快”不是快慢的“快”而是快乐的“快”。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

历史的车轮碾过岁月的长河,诗酒文化经过前几位古人的揉捏后,传到了苏轼手中,再次回到了有酒有诗的质朴境界。苏轼同陶渊明一样,喜好饮酒作诗,但是他只沉醉于作品之中。历代饮酒的诗人里,唯有苏轼在喝酒后能保持清醒,他脑子里的哲学体系根深蒂固,能在喝醉时把酒问月,也能在清醒时思考自己的人生与现实。

与前几位古人相比,苏轼笔下的酒就像是一块填补自身的砖石。他的作品,大多都是对未来与生命的思考,就像《定风波·莫听穿林打叶声》中的“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”,流露出的是一个耿直的文人在满是荆棘的人生之路上力求解脱的情怀,字段情深体现的是他非同一般的精神追求。

身处穷厄而不苟于世,苏轼展现给人们的是,他满腔的豪情和热血。与诗句相匹配的是他的词风,他需要的不是什么精神寄托,也不是靠外物搭建来的精神乐园,而是当下的快乐。

酒对苏轼而言,顶多算是他写作时的催化剂,要说借酒消愁实在起不到多大作用。

结语:

酒,启发了古人文思泉涌的灵感,是诗酒文化的精髓所在,诗,让酒的精神品质得知升华,让酒的情韵更加浪漫。“文章本天成,饮酒自得之”诗酒的结合,不仅构成了灿烂辉煌的文化,也刻画了中国人独有的个性与精神品格,是中国历史上浓墨重彩的一笔。

酒的功能在古人生活中初露端倪,例如缓解疲劳、提神醒脑、交友敬长、增加兴致……而“酒”蔓延民间并与民间诗歌在广阔的社会生活中的结合,是“中国诗酒文化”的典范,也开创了中国诗歌表现的新领域。