引言:

“欠债还钱,天经地义”,这种说法虽然比较朴素,但从古至今,犯了罪做了错事的人都要受到惩罚,甚至是牢狱之灾。不过,不仅是现在,在中国古代也有减除刑法的机会,而且是用财物和劳动减少,那就是赎刑制度。什么是赎刑制?对古代社会有什么作用?

赎刑制度的含义

古代法令种类繁多,主要包括刑、法、典、诏、比、律等。战国时期诸侯国的变法都以“法”为主,商鞅变法后,参考魏国李悝的《法经》,将“法”改为“律”,也就是《秦律》。此后,法令的形式成了“律”,像《汉律》、《隋律》和《唐律》都是以“律”称呼。新朝代建立时,都会前朝的基础上加以改进,同时结合当时社会的真实情况。比如《大明律》,既传承了明朝以前的优秀法律,还结合自身情况做了新的修改。

古代法律的基本特征是“法自君出”,即封建社会的法律都是由君主制定,主要表现为君主的个人意志。君主是最终的制定者,同时还是各种法律的审判者,皇权至上,但法律比皇权还重要。

这一点,从法令中的“诏”“诰”就能看出。“诏”,诏令的意思,是指君主下发的指令,具有最高法律效力,可以随意下发、修改、废除法令,与之同样具有法律效力的还包括诰、命、制等等,这都能反映中国古代法律的基本特征。

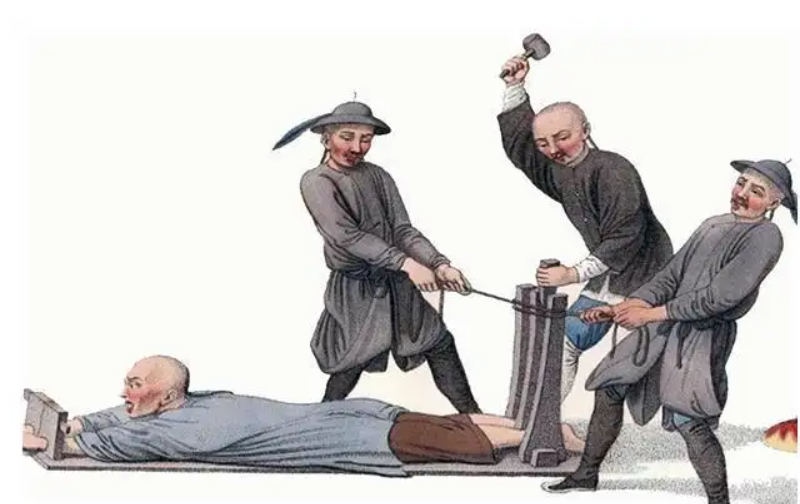

赎刑制度的诞生与发展也是古代法令的特征之一。赎刑,犯人依照法规或得到允许,就能用钱财来换取一定期限的刑罚。《尚书·吕刑》记载过:“五刑之疑有赦”,指的是五刑中存在疑问的案件,都可以用赎刑来解除刑罚。赎刑制度最早出现于西周,只不过当时能“赎”的范围还比较小,大多适用于死刑、杖刑和笞刑。

秦朝后,又新加了“赎黥”、“赎耐”等,只要是刑罚几乎都能涵盖。但是,赎刑也有标准,身份不同的罪犯所实用的范围也不同。汉朝的赎刑是从秦朝演变过来的,在此基础上,赎刑方式新增了钱财、米粟、牛马等。

隋唐时期的赎刑制度在经过前几代的发展后,已经相当完善。到了唐朝,统治者为了稳定社会秩序,实行西周的“明德慎罚”,适当刑罚、无罪者不杀、无辜者不杀。唐朝实行的这一制度,实际也是在给赎刑行方便,让其更加完善健全。因此,明朝时期的赎刑制度达到了历史顶端,规定也更加详细。

赎刑不是刑罚,虽然属于法律,但它不能独立存在,需要和主刑配合,简单来说,就是种执行方式。从某种程度,赎刑跟罚金类似,罪犯都要付出一定财物,但仔细揣摩,两者大不相同。罚金是财产刑,属于主刑,可以单独施加在罪犯的身上,但赎刑不可以,它的作用就是用财物来减轻罪犯的刑罚,需要有主刑才能实施。

赎刑的不同种类

在历代皇帝的修订下,赎刑种类相比初始新增了太多,适用范围也复杂了很多。要把此时的刑罚细分实在困难,不同学者也有不同的出发点。不过,大部分学者还是将赎刑分成了身份赎与非身份赎。

身份赎针对的主体是古代拥有特权的群体,例如贵族、官吏等。古代社会阶级斗争激烈,人与人之间存在很大的差异,“王子犯法,与庶民同罪”这种话只能口头说说,等级高的人犯了罪,统治者还是会考虑,给自己的臣子一个改错的机会,进而让他们更加效忠于自己。

身份赎针对人群广泛,从隋朝到唐朝,再发展到宋朝,身份赎的对象已经从官员自己扩大到他们的亲人家属及科举中被举荐的人。不过,范围扩大,试用者却没有改变,依旧有身份有地位的人。

非身份赎,从字面意思就能得知其适用范围是没有身份的人,即平民百姓。百姓数量庞大、案件的种类复杂,因此,非身份赎需要再次细分,主要就是责任赎、主观赎还有疑罪赎。责任赎,放到现在指的就是《未成年人保护法》,达到一定年纪的老人也会宽大处理,其适用对象就是老人和小孩这种没有刑事责任能力的人。

唐朝曾规定,年龄超过七十岁,低于十五岁的人都能用赎刑,而九十以上,七岁以下的人犯了罪,即便是死刑也能免除。明朝赎刑中也有类似的规定,将老人小孩划分为多个等级,每个等级都有对应的赎刑,且程度不一样。

主观赎主要分为过失、自首。类似于现代的过失犯罪和自首从宽判罚,古代如果出现这种情况也能赎刑。对于这一点,汉朝就曾规定过,凡是罪犯自首,一致实行“本赎”。唐宋也有这种法令,只要是杀人后自首或者过失犯罪,都能按照实际情况酌情处理。主观赎罪犯没有什么主观性,且有悔过的意识。

疑罪赎,主要体现在“疑”,即罪犯也不能确定,或者证据不足的时候用的赎刑。这种赎刑在多个朝代都有清晰的记载。

赎刑制度的各种影响

赎刑的影响分为经济影响和思想影响。经济方面:赎刑实际出现在什么时候暂且没有准确时间,但《汉书·贡禹传》中提到过:“孝文皇帝时,亡赎罪之法”。从这一记载粗略的估计出,赎刑在汉武帝时期就有了,其诱因就是君主好大喜功,得意忘形,致使国库亏空。

为了让国家的财政得以缓解,就实行了赎刑这一制度,罪犯用钱减刑,无论是对他们自身,还是国家都值得推行。这是赎刑诞生的原因之一,也是对古代社会的一大影响,赎刑从根本上减轻了国家的经济压力。

刑罚的作用不光是改造罪犯,还考虑到国家的经济情况。其目的是将成本降到最低,来换取最大的收益。不过,古代社会真正存在的刑罚,实施成本都非常高,尤其是流刑、徒刑。中央如果要保证司法机构的正常运行,就必须耗费巨大的资金,有监狱的话更多,不仅要支付钱财,还得担负人力和物力。因此,赎刑的产生,在带来巨大效益的同时还减轻了国家的经济支出。

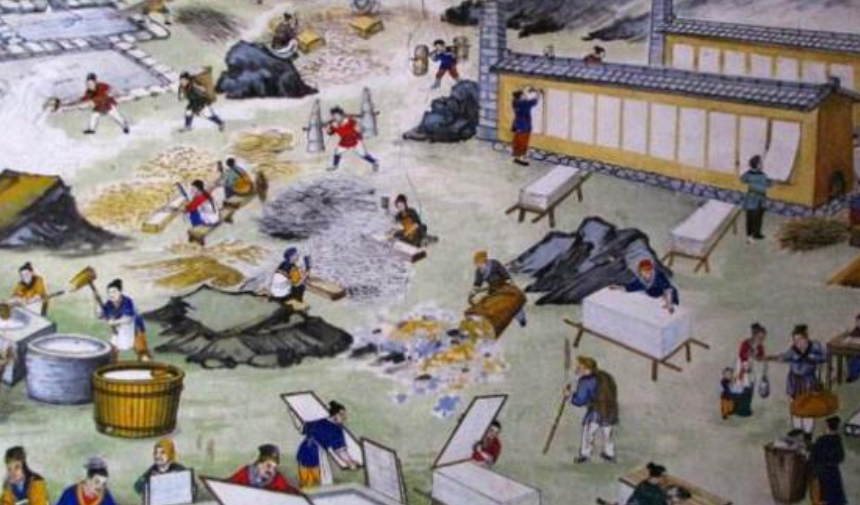

古代社会最重要的两样东西,一是资金,二是劳动力,赎刑制度正好能填补朝廷空缺的劳动力。毕竟不是所有的罪犯都有钱,很多都是因为没钱才去犯罪,这类人没有支付赎金的能力,就会用劳动力代替。秦朝法令中“以令日居之,日居八钱;公食者,日居六钱”就能证实这一方式。罪犯赎刑没有钱,就用劳动力来换取赎金,替自己减轻刑罚。

劳动力代替赎金的方式延续到明清,而罪犯劳动的种类也有很多,或者耕地,或者当杂役、做手工等等。总而言之,赎刑对社会产生的影响不是一丁半点,甚至推动了社会进步的速度。

思想方面:赎刑归根结底还是法令的一种,所以具有一定的思想影响。赎刑代表的是一种恤刑思想,如前文说的“责任赎”,对规定年龄的老人、幼童做出刑罚上的改动,就能看出赎刑制度对当时思想具有一定的影响。

汉朝法令中也表现过恤刑思想,但明朝以后,恤刑思想不再只针对特殊人群,而是扩大了范围,所有罪犯都能适当的减刑。《尚书·吕刑》提到过一句话,大意是说罪犯遭到肉刑、死刑,其用意不是惩罚他们,而是对人们的一种提醒,即“杀鸡儆猴”,让大家知道犯罪的后果,继而远离罪犯。

从先秦时期起,人们就得知了刑罚的目的是预防,而该思想跟现在刑罚的初衷也一样。所以,汲取古社会的经验教训,后来在刑罚在修订时,特别添加了可交易理论,就是说刑罚威慑力度一样时,能任意切换刑罚,这是赎刑制度的理论基础,也是属性制度对刑罚体系的一种影响。

赎刑的诞生,包括其为封建王朝的影响,都让法律变成了一种工具。这个工具既是赎刑制度的来源,也是古代社会赎刑制度的一种产物。君主可以按照自己的意志或想法,随意更改。春秋时期,管仲提出过一个想法,像死罪这种不可饶恕的大罪能用犀甲和一戟来赎罪,而小偷小抢这种小罪可以用鞼盾和一戟来赎罪,齐桓公就是采用了这一制度,才实现了短时间内的强军。

类似的例子在古代不计其数,虽然各个朝代都选用赎刑来解决经济问题和劳动力缺失,但这种制度对法治造成了不可估量的侵害。

结语:

赎刑制度延续了数千年,整整贯穿了中国历史,秦汉出现,光绪年间彻底废除,对社会各方面都带来了重大影响。身在现在的新时代,我们要结合历史,仔细分析赎刑制度,正视其的优势,关注其的弊端,以正确的方式对罪行形成威慑,让社会秩序更加安稳。